これは、Ray of Letters メンバーシップのメンバー限定記事です。詳しくは下記ボタンをクリックして、案内をご覧ください。

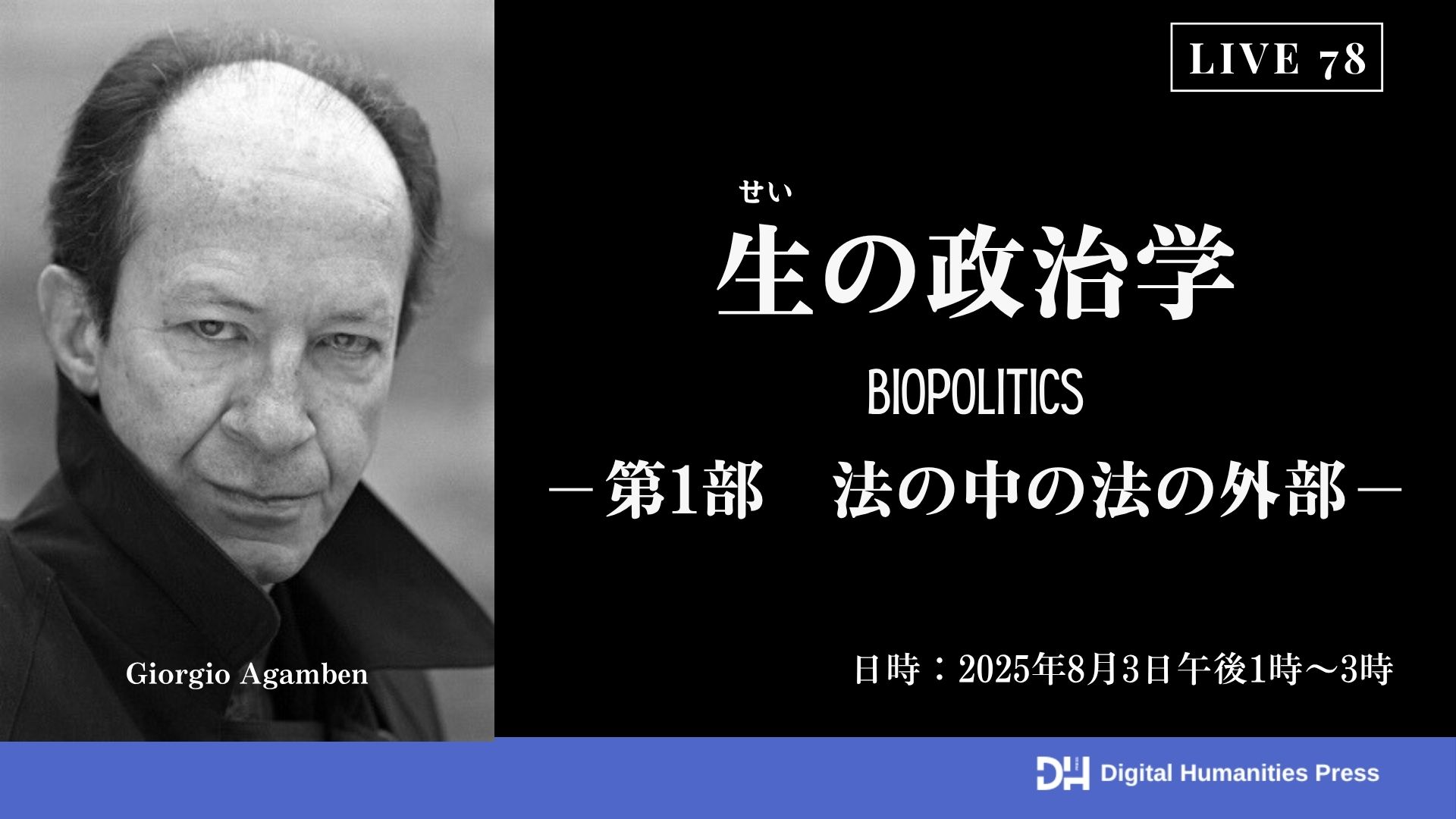

今回取り上げるのは、書籍ではなくて、一本の論文です。

Jordan Streetという人が書いた、 “‘Bare Life’ in Palestine“(『パレスチナにおける”剥き出しの生”』というタイトルの論文です。発表されたのは、2013年5月4日です。 この日付に注意してください。2013年です。この論文は、もともと学部生あるいは修士課程向けに書かれたもので、一般的な見方からは理解され難い論点を簡潔にまとめた優れた論文です。全体で約3万字あり、以下の四つの部分に分けられています。

1. パレスチナ:強制・象徴的暴力・そして「剝き出しの生」

2. 分析:パレスチナ・イスラエル・「例外状態」そして「剝き出しの生」

3. 象徴的暴力:出現を通じた抵抗

4. 結論

この記事では、前編として「1. パレスチナ」と「2. 分析」を扱います。後編で「3. 象徴的暴力」と「4. 結論」を扱います。

日本人でこの論文を読んだ人は、「おそらく」、「たぶん」、「ほぼ確実に」いないだろうと思います。もちろん日本語訳は存在しません。そこで、この記事と次の記事の2回に分けて、まずすることの一つは、この論文の日本語訳です。英語が多少分かる人は、”‘Bare Life’ in Palestine“の原文をサイトで確認するのが良いと思います。PDF版もダウンロード出来ます(Download PDF)。

まず機械翻訳を作ってみましたが、硬過ぎて何を言ってるか分からないところが頻繁に出てきます。例えば、

Israel pushed ‘potential conflict and violence to outside the normal penal system, into a zone of security [that] allows for a politics of invisibility that unties the hands of violence workers and military’

という英文を人工知能は、

イスラエルは「潜在的な衝突と暴力を通常の刑罰制度の外側に押し出し、暴力行使者や軍の手を解き放つような不可視性の政治が可能となる安全の空間」へと移行させたのである。

と訳します。確かに、よく読めば、正確に原文の意味を日本語で再現しています。しかし、これを一読してぱっと分かる人間はほとんどいないと思います。AIとの論争の末、結局以下のような訳に落ち着きました。まだ固いですが、一読して意味が伝わるまでにはなったと思います。

イスラエルは、潜在的な衝突や暴力を通常の刑事司法制度の枠外に追いやり、それらを「安全保障」の名のもとに処理する特別な空間へと移した。そこでは、出来事が外部から見えなくなるため、軍や治安部隊は制約を受けることなく暴力を行使できるようになっていた。

論文は元々固い文体で書かれていることが多いので、機械翻訳も固い日本語を排出してくるのは仕方ないのでしょう。そこは人間が介入して、人工知能を陶冶していくしかないと思います。

翻訳の次にしたことは、解説を入れることです。この論文は、ジョルジョ・アガンベン(Giorgio Agamben)の理論的枠組みを使って、パレスチナの状態を分析しているので、アガンベンの理論の理解が必要になります。そして、彼の周辺の思想家たちについての理解も必要になります。パレスチナが巻き込まれてきた様々な事象を扱うので、国際法や国際人道法、あるいは主権や自衛権という概念について最低限の正確な理解が必要です。基本的な理解が欠けているとしばしば無駄な論争を始めがちです。SNSで見る論争のほとんど全ては単なる無知の雄叫びによって始まっています。読者にそんな無駄をさせたくないので、解説文を入れることに力を注ぎました。

最初に、「この日付に注意してください」と書きましたが、この論文は最近書かれたものではなく、2013年に公表されたものです。しかし、そこでの分析は、当時の未来である「現在」ガザで起きていることを完全に説明しています。いまだにイスラエルを擁護する人が日本にもいます。「ハマスが人質を返せば済む問題だ」とか「ハマスがテロをしなければ、こんなことにならなかった」とか言うことがいかにバカげたことであるかがこの論文を読めば分かるでしょう。

しかし、この論文が基礎にしているジョルジョ・アガンベンの理論的枠組みの射程距離は、はるかに大きいものです。トランプによる大統領令や非常事態宣言、グアンタナモ収容所や、CIAのブラックサイト、ナチスのユダヤ人に対する呼称「ウンターメンシュ(亜人)」、イスラエルのパレスチナ人に対する呼称「人間動物(human animals)」、日本の入管の拷問・殺人、能登半島被災者の放置、緊急事態条項の政治家による要求、性犯罪の無処罰傾向など、すべてが一つの理論的枠組みで説明できます。

アガンベンの理論の中心にある「例外状態」については、これまでに憲法リテラシー・シリーズで「緊急事態条項」の説明で何度か触れましたが、これらは国家緊急権という概念に含まれます。この概念は「国家を救うために国家を壊す」必要を想定しているので、本質がパラドクスです。憲法初学者に誤解を与えないために、これまでここは深入りせずに済ませてきました。しかし、よしログ・ライブ終了にあたり、最後にそのパラドクスを正面から扱うことにしました。何よりも、今、日本でも世界でも、このパラドクスが猛威をふるい始めてるからです。

1. パレスチナ:強制・象徴的暴力・そして「剝き出しの生」

「この死の前で、私たちは何をすべきか それは私たちの生活のすぐ隣にある 私たちは生きているが、生きていない」

──『君のしたことを謝るな』マフムード・ダルウィーシュ(Mahmoud Darwish)(2004年)

フランス革命期の恐怖政治のさなかに死刑を宣告された、フランスの革命的フェミニスト、オランプ・ド・グージュ(Olympes De Gouges)はこう嘆いた──「女性が断頭台に行く権利を持つのであれば、議会に行く権利もあるはずだ」(Ranciere 2004:299)。法は彼女の人生を支配していたが、彼女の人生は法を支配する力を持たなかった。

パレスチナ民族、特に抑圧されたガザ地区やその他の占領地に住む人々の闘争も、これと同様の構図で見ることができる。自らに課せられた法に発言権を持たぬまま、彼らは外部からの権力による支配に従わされ、比喩的には「断頭台に行く権利」を持つことになるのである。

本稿では、パレスチナ社会の事例にジョルジョ・アガンベンの哲学を適用することを試み、「剝き出しの生(bare life)」という概念がこの状況に当てはまるかどうかを検証する。イスラエル政府の政策が、外部主権者によってパレスチナ人の生と死が統制される「例外状態(state of exception)」に類する状況を生み出していることが示されるだろう。

このような枠組みで見ると、アガンベンの理論はきわめて関連性が高いものの、「抵抗」のプロセスが未完であるために理論としては完全ではないことも明らかとなる。したがって、本稿では理論分析を補完するために、フランツ・ファノン(Frantz Fanon)とジョージ・チカレロ=メイアー(George Ciccariello-Maher)の理論的貢献も加えることとする。

私は、抑圧者に対する抵抗はこの議論と両立しうると考えており、とりわけ占領地においては、象徴的暴力という形でその抵抗が現れていると主張する。しかしその抵抗は、「主権権力(sovereign power)」がより純粋な形の「例外状態(state of exception)」を創出することを支える役割を果たしてしまう。

◾️剝き出しの生(bare life):

剝き出しの生(bare life)とは、ジョルジョ・アガンベン(Giorgio Agamben)が提唱した概念で、生物学的に生きてはいても、法的・政治的な権利主体としての保護を奪われ、排除された人間の状態を指す。

たとえば、難民、収容所の被収容者、無国籍者、占領下の民間人など、本来であれば法によって守られるべき存在が、「例外状態」の宣言によって一時的に法の外へと追いやられ、殺されても法的に裁かれないような状態に置かれる。これは古代ローマの「ホモ・サケル」(殺しても罪に問われないが、弔うことは許されない人物)に由来する概念である。

アガンベンは、現代国家は生を守ると同時に「どの生を排除してもよいかを決定する主権権力」を持ち、その力の作用が「剝き出しの生」を生み出すと論じている。

■ジョルジョ・アガンベン(Giorgio Agamben) :

ジョルジョ・アガンベン(1942年生まれ)は、イタリアの政治哲学者・法哲学者。カール・シュミットやミシェル・フーコー、ハンナ・アーレントなどの思想を継承しつつ、主権、法、生命、排除、国家暴力といったテーマを「例外状態」や「剝き出しの生」といった独自の概念で再構成した現代政治思想の重要人物である。

代表作『ホモ・サケル──主権権力と剝き出しの生』(1995)は、古代ローマの法制度と20世紀の収容所を理論的に接続し、「誰を法の内側に含め、誰を法の外に排除するか」という主権の構造が、現代にも引き継がれていることを明らかにした。アガンベンはまた、9.11以降のテロ対策や難民政策などにおける法の停止と暴力の制度化を鋭く批判しており、「例外状態は現代の統治の常態である」と述べている。

■例外状態(state of exception) :

「例外状態」とは、ジョルジョ・アガンベンがカール・シュミットの定義に基づいて展開した概念で、緊急事態や戦争などを口実にして、法の通常の効力が停止される特殊な状態を指す。本来は一時的な措置であるはずだが、アガンベンは、これを「法の中の法の外部」と呼び、20世紀以降の近代国家において「例外状態」が恒常化し、合法的に見える形で法の外の暴力が日常的に行使される構造を明らかにした。

この例外状態では、人々が法の保護を受けられなくなる一方で、国家による支配だけは維持され、人々は「剝き出しの生(bare life)」として生かされたまま捨てられる。収容所、戦時戒厳令、占領地、移民収容施設、グアンタナモ基地などがその現代的な空間である。アガンベンによれば、民主主義国家ですらこの構造を内在させており、権力が人間の生を直接操作・排除する仕組みが制度化されている。

■ フランツ・ファノン(Frantz Fanon)(1925–1961):

フランツ・ファノン(1925–1961)は、フランスの海外県マルティニーク出身の精神科医・哲学者・革命理論家。植民地支配と人種差別の精神的・社会的暴力を分析し、アルジェリア独立戦争に参加した。マルティニークという「共和国の内なる植民地」で育った経験が、彼の思想の根底にある「帝国の言語で帝国を批判する」という姿勢を形づくっている。代表作に『黒い皮膚・白い仮面』『地に呪われたる者』など。

■ ジョージ・チカレロ=メイアー(George Ciccariello-Maher):

ジョージ・チカレロ=メイアー(1979年生まれ)は、アメリカの政治理論家・急進的思想家。ラテンアメリカの草の根民主主義運動や反植民地主義理論に詳しく、ファノンやデリダの思想を継承しつつ、現代の暴力と抵抗の理論を展開している。『Decolonizing Dialectics(脱植民地化する弁証法)』などの著書で知られる。

■「主権権力」(sovereign power):

「主権権力」とは、国家が特定の人物や集団に対して、法を停止し、生殺与奪を決定する絶対的な支配力を指す概念である。ジョルジョ・アガンベンはカール・シュミットの定義「主権者とは例外状態を決定する者である」に基づき、この語を用いて近代国家の統治構造を批判的に分析した。

「主権(sovereignty)」が通常、国家の最高意思決定権・法制定権といった制度的・法的正統性を意味するのに対し、「主権権力」はそれに加えて、法の枠組みそのものを一時的に停止し、誰を保護し、誰を排除するかを決定する実効的な力を含意する。これは、制度的主権に内在する構造的暴力=法の内にある法の外という逆説を露呈するものであり、現代では収容所、戒厳令、緊急事態法、占領統治などを通じて現れる。

したがって、「主権」とだけ訳すとこの暴力的・例外的側面が脱落するおそれがあるため、アガンベンの文脈では「主権権力」と訳して区別することが理論的に重要である。

本稿では、マクロとミクロの両レベルから分析を行い、現代的および歴史的な事例を用いて仮説を支持する。取り上げられる事例は多岐にわたり、2008年および2012年のガザ攻撃、さらに南レバノンにおける収容所が、残虐な抑圧の主要な証拠として提示される。イスラエルとパレスチナの歴史的関係に加え、占領地で日常的に行われている露骨な抑圧と虐待の形態も検討の対象となる。本稿では、イスラエルが民主主義国家として分類されるという前提で議論を進めるが、それは欠陥のある民主主義であることを認めたうえでのものである。学術界や反体制的な論者の多くはこのような前提に異議を唱えるかもしれないが、本稿ではその前提に基づいて分析を行う。

■「収容所(camp)」 :

本訳で「収容所」と訳される camp は、ジョルジョ・アガンベンが『ホモ・サケル』で理論化した中心的空間である。ここで言う「収容所」とは、単に刑事的・行政的な勾留施設を指すのではなく、法の適用が停止され、対象者が法の外へと置かれる「例外状態」の物理的・政治的空間を意味する。ナチスの強制収容所を出発点としつつ、現代では入管収容所やグアンタナモ、占領下の戦地収容所/秘密拘禁施設なども含まれ、近代国家が合法性を保ちながら非合法的支配を遂行する装置とされる。したがって、本訳では「detention camp」や「internment camp」を原則として「収容所」と訳し、アガンベンの理論的文脈を踏まえた訳語選択としている。

■入管収容所:

「移民収容センター」とも言う。日本では法務省(出入国在留管理庁)管轄下で運用される施設を指し、不法滞在者や難民申請者が長期間収容される。アメリカの immigration detention center、EU諸国の migrant holding facility などに相当するもので、非正規滞在者や難民申請者などを一時的または恒常的に拘禁する施設。国際的にも、こうした収容所は法的保護の剥奪や暴力的管理が行われる例外状態の空間として批判されている。

■戦地収容所/秘密拘禁施設:

占領地や戦争地域において設置される軍管理の臨時拘禁施設。例:アブ・グレイブ刑務所(イラク)、バグラム空軍基地(アフガニスタン)、CIAのブラック・サイト。法の停止と例外的暴力の空間であり、アガンベンが「収容所(camp)」と呼ぶものの現代的形態。

*読んで良かったなと思ったら、投げ銭もお願いします

Comments