これは、Ray of Letters メンバーシップのメンバー限定記事です。詳しくは下記ボタンをクリックして、案内をご覧ください。

目次

- まえがき

- 和漢洋三重の教養人

- 芥川龍之介の中国理解

- 百年の屈辱

- 戦間期という時代(1919−1939年)

- 清帝国と徳川幕府

- 人生は薔薇を撒き散らした路である

まえがき

1921年(大正10年)3月、芥川龍之介は中国に行った。その時に書いた5つの紀行文を集めたものが、1925年(大正14年)、春陽堂より『支那游記(しなゆうき)』として出版された。『支那游記』という独立した紀行文はなく、「自序」だけが付け加えられた。その「自序」に芥川は次のように書いた。

「支那游記」一巻は畢竟天の僕に恵んだ(あるいは僕に災いした)Journalist的才能の産物である。僕は大阪毎日新聞社の命を受け、大正十年三月下旬から同年七月上旬に至る一百二十余日の間に上海、南京、九江、漢口、長沙、洛陽、北京、大同、天津等を遍歴した。

それから日本へ帰った後、「上海游記」や「江南游記」を一日に一回ずつ執筆した。「長江游記」も「江南游記」の後にやはり一日に一回ずつ執筆しかけた未成品である。「北京日記抄」は必しも一日に一回ずつ書いた訣ではないが、何でも全体を二日ばかりに書いたと覚えている。「雑信一束」は画端書に書いたのを大抵はそのまま収めることにした。しかし僕のジャアナリスト的才能はこれ等の通信にも電光のように、──少くとも芝居の電光のように閃いていることは確である。

大正十四年十月

芥川龍之介記

芥川龍之介『支那游記』自序

つまり、『支那游記』の内容は以下のようになる。

①『上海游記』:『大阪毎日新聞』『東京日日新聞』連載(1921年4月)

②『江南游記』:同上(続篇)(1921年5月)

③『長江游記』:同上(続篇)(1921年6月)

④『北京日記抄』:『中央公論』8月号1921年8月

⑤『雑信一束』:『改造』9月号(1921年9月)

⑥『自序』:『支那游記』刊行時の書下ろし(1925年10月)

この「自序」に芥川が「大阪毎日新聞の命を受け」と書いているように、彼は新聞社に雇われて中国に行った。これは、大阪毎日新聞編集局長の緒方竹虎が発案した「東亜文化視察団」という企画だった。

緒方竹虎は、戦後、吉田内閣の官房長官に就任し、1956年には、副総理兼自由民主党総裁代行になり、吉田茂の後継と目されていたが、同年1月に急逝した。総裁候補は岸信介へ移行し、戦後保守政治の流れが決定的に変わったと言われる。国連難民高等弁務官(UNHCR)として国際的に尊敬されていた緒方貞子の叔父だった。緒方貞子は「叔父・緒方竹虎の“現場主義”と“国際的視野”を受け継いだ」と語っていた。

この緒方竹虎の企画の目的は、第一次世界大戦後の東アジア秩序再編をふまえ、日本・中国・朝鮮の文化交流を促進するというものだった。その方針は、「新聞社が文人を海外に派遣し、芸術と文明の対話を報じる」ことだった。雇用形態は、客外社員(臨時契約・原稿料+旅費支給)。この任に、当時「新思潮派」の代表的作家だった芥川龍之介と菊池寛 の二名が選ばれた。(大阪毎日新聞 (1921年3月11日付)による)。

芥川龍之介は東京帝国大学の英文科、菊池寛は哲学科と学科は違ったが、二人は同学年だった。両者は、久米正雄、松岡譲らと共に同人誌『新思潮』を創刊し、それが近代的リアリズム文学の拠点となり、「新思潮派」と呼ばれるようになる。芥川が『鼻』『芋粥』『蜘蛛の糸』などで脚光を浴び始める一方、菊池は自らも創作を続けるが、並行して、文壇運営・出版に力を注ぎ、1923年、雑誌『文藝春秋』を創刊した。それから100年以上続いているのが、あの『文藝春秋』だ。

芥川は1927年7月24日に自死(享年35)。菊池はその報を受けて深い衝撃を受ける。彼の死からわずか三日後に菊池は「芥川君の死」と題する一文を『東京日日新聞』(1927年7月27日付朝刊)に発表した。その一部を下に引用する。

芥川君の死を聞いたのは、私にとって一つの震駭であった。

私は近ごろ、こんなに人の死について心を動かしたことはなかった。

芥川君は、現代の文士としては、最も繊細であり、最も真面目であった。

彼は常に冷静で、感情に流されることの少ない人であったが、その理智の背後には、神経の細やかさと、深い感情の脆さが潜んでいた。

彼は人間としても、作家としても、誠実であった。

彼は一つの文を書いても、決しておざなりには書かなかった。

どんな小さな作品でも、彼にとっては真剣な試みであった。

そのために、彼は常に疲れていた。

芥川君の死は、時代が一つの良心を失ったことである。

彼はあまりに感じすぎ、あまりに考えすぎた。

彼は病人であったと同時に、聖者でもあった。

私は彼の死を惜しむよりも、むしろ彼が苦しみから解放されたことを思って、静かに彼の霊の安らかならんことを祈る。

菊池寛「芥川君の死」1927年7月

その後、菊池は芥川の死を契機に文藝春秋社を拡大し、1935年『芥川賞』を創設した。

和漢洋三重の教養人

芥川の亡くなった年、『文藝春秋』9月号に菊池寛は「芥川の事ども」を書いた。その中に次のような一節がある。

作家としての彼が、文学史的にいかなる位置を占めるかは、公平なる第三者の判断に委すとして、僕などでも次のことは言えると思う。彼のごとき高い教養と秀れた趣味と、和漢洋の学問を備えた作家は、今後絶無であろう。古き和漢の伝統および趣味と欧州の学問趣味とを一身に備えた意味において、過渡期の日本における代表的な作家だろう。我々の次の時代においては、和漢の正統な伝統と趣味とが文芸に現われることなどは絶無であろうから。

菊池寛「芥川の事ども」1927年9月

私には「和漢洋の学問を備えた作家は、今後絶無であろう」という一文が強く響いた。芥川のことというより、和漢洋の知識・教養を備えた日本人が完全に絶滅したことを、自分が大学生の頃から切なく感じていたからだ。法学や哲学の勉強をしていると、どんどん世代を遡ることになる。そして、突如、かつて日本にいた知の巨人の群に遭遇する。

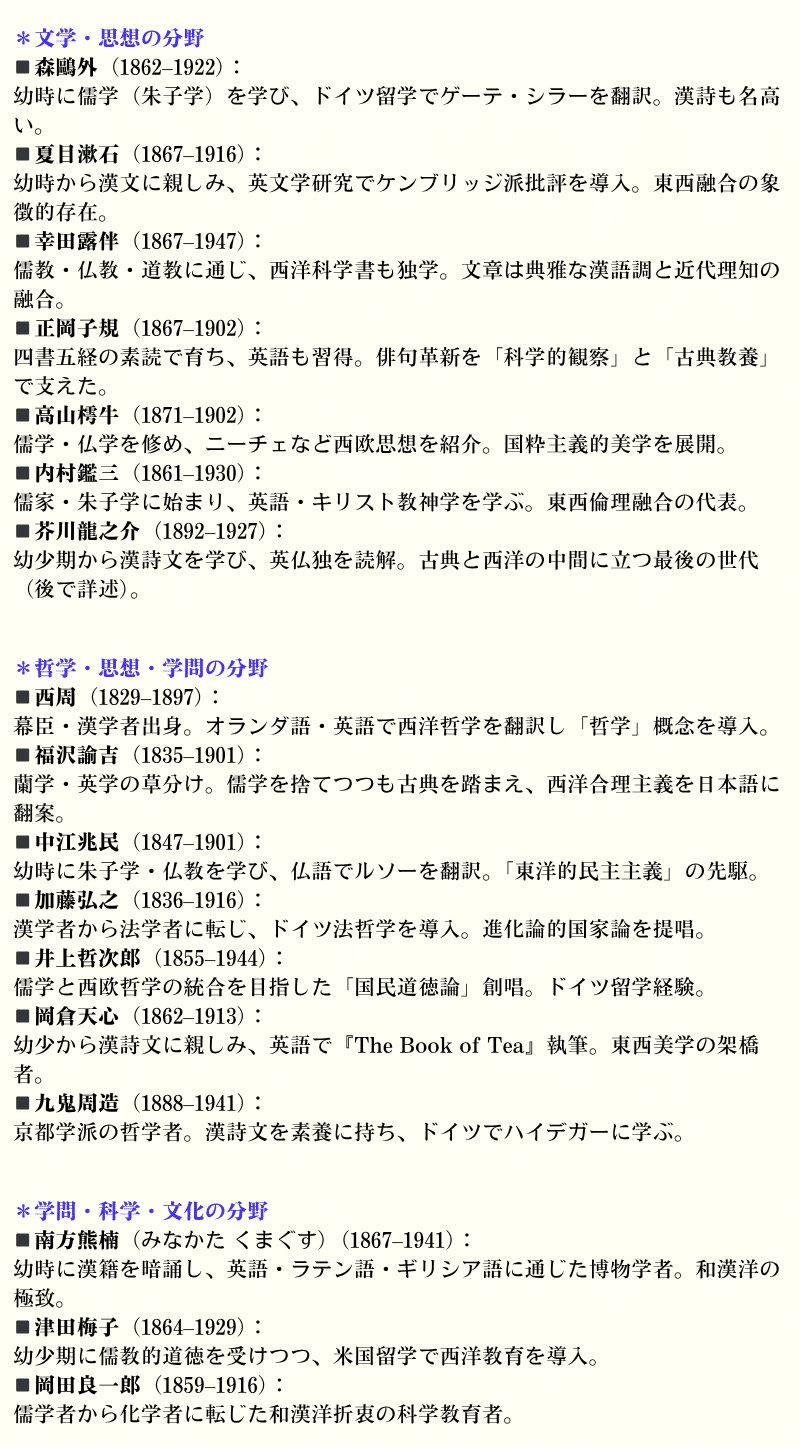

幕末から明治に生まれた人には、幼少期に漢学(儒学・経書・漢詩文)を素読で身につけた人がまだたくさん残っていた。それに加えて、明治維新後の西洋学問の急激な吸収期が日本に始まり、彼らは青年期に西洋思想・科学・外国語を身につけていった。今のように外国語が分からなければ、日本語に翻訳された文献を読むことが出来る時代ではなかった。彼ら自身が西洋学問を咀嚼し、吸収し、それを日本語による新しい学問・文学・思想体系に統合していく役割を担っていたのだ。

つまり、19世紀後半から20世紀前半のほんの短い時期、日本には、日本・東洋・西洋の最高水準に達した和漢洋三重の教養人が数多く存在した。これは、世界史上でも非常に稀な現象であったということはもっと認識されるべきだと思う。これらの和漢洋三重の教養人が現在の日本の知的基礎を作ったといっても過言ではないだろう。

にもかかわらず、現代日本人は彼らにほとんど見向きもしなくったのは非常に残念だ(彼らの著作の多くが無料で読める青空文庫に収められているので、探索されることをお勧めしたい)。

この機会に、この下に和漢洋三重の教養人の典型的な例をほんの一部だが下に挙げておく。彼らに賛同し、崇拝するべきだというのではない。日本には、古今東西の知を掘り起こして、日本の近代を開こうとした人々がこれだけ多くいたということを知るだけでも日本の未来の肥やしになるだろうと思う。

芥川龍之介の中国理解

明治25年(1892)生まれの芥川龍之介は、幼少期から祖母・母方の影響で漢籍に親しんだ。東京府立第一中学校〜第一高等学校では、当時のエリート教育として漢文(『史記』『唐詩選』『論語』『孟子』など)を徹底的に学習した。東京帝国大学英文科に進むが、漢学的教養は終生維持し、自作の随筆にも頻繁に引用している。

*読んで良かったなと思ったら、投げ銭もお願いします

Comments