これは、Ray of Letters メンバーシップのメンバー限定記事です。詳しくは下記ボタンをクリックして、案内をご覧ください。

Ray of Letters メンバーシップの「日本の近現代史プラン」の第2号です。

はじめに

この記事は、2005年12月28日に行ったLIVE 82「清国と徳川幕府ー帝国主義の餌食と成り上がり」の書き起こしに訂正・補完を加えた記事です。

日本は、文字、学問、思想、宗教、統治制度、技術、芸術等々ほぼすべてを中国から学び、徳川時代には中国から移入した朱子学を公式の統治思想として採用し、日本で教養人と言えば、漢学の素養なしでは存在し得ませんでした。

ところが、明治になって日本人の中国観が一気に変わっていきます。今の日本で、しばしば見る中国を見下す態度の淵源もその辺りに始まっているのではないかという仮説の考証過程を記述したのがこの記事です。

但し、中国と日本どちらに対しても道徳的審判を下すのが目的ではありません。この記事は、19世紀後半に中国と日本が置かれた世界状況の構造的な分析の試みです。ですから、「中国を見下す態度の淵源もその辺りに始まっている」のかどうかは、読者の判断に委ねます。

もう一点、はじめに書いておきたいことですが、先日配信した【本の旅-14】『芥川龍之介『支那游記』を読む(1)』とこの記事は密接に関連してます。

芥川は第一次世界大戦直後の中国を訪問したのですが、その中国は2000年以上続いた王朝統治が倒れて、アジア初の共和制国家となった中国でした。

といっても、欧米帝国主義に喰い荒らされる屈辱のピークの中にいる中国です。和・漢・洋の教養人であった芥川にとっての中国は知の源泉とでも言えるものです。その中国で芥川は、中国を見下す成り上がりの日本人に出会います。

ですから、彼の中国紀行には、純粋な好奇心と共に、そんな当時の日本人に対する嫌悪と哀しみが漂っています。文学好きな方は、まずそちらから読むことをお勧めします。

このシリーズの記事はすべて以下のプランに収録していきます。

清国と徳川幕府ー帝国主義の餌食と成り上がりー

目次

- はじめに

- 清国と徳川幕府ー帝国主義の餌食と成り上がりー

- 第1章 旧帝国の世界ー清国と徳川幕府

- 「旧帝国」とは

- 騒乱を終わらせた二つの体制

- 対外姿勢:接触管理としての「海禁/鎖国」

- 第2章 新帝国の世界ー帝国主義と植民地

- 「新帝国」とは?

- 不平等条約の清国への侵食

- 「旧帝国」の構造的限界

- 第3章 崩れゆく清国

- アヘン戦争で始まった「百年の屈辱」

- 中国民衆の恐怖と怒り

- 辛亥革命:旧帝国の終焉

- 五四運動:国際秩序への異議申し立て

- 第4章 成り上がる日本

- 出発点:不平等条約

- 植民地化回避の戦略構造

- 日本の戦略が孕んでいた構造的帰結

- 第5章 文明史としての大東亜戦争

- 大東亜戦争という呼称

- 大東亜戦争の多層化構造

2-1. 反帝国主義・民族自決の戦争

2-2. 帝国主義間の競争

2-3. 自由主義 vs 全体主義の戦争

2-4. 正当化言説の争奪戦

2-5. 植民地主義という正当化言説 - 文明史的戦争は今も続いている。

第1章 旧帝国の世界ー清国と徳川幕府

1. 「旧帝国」とは

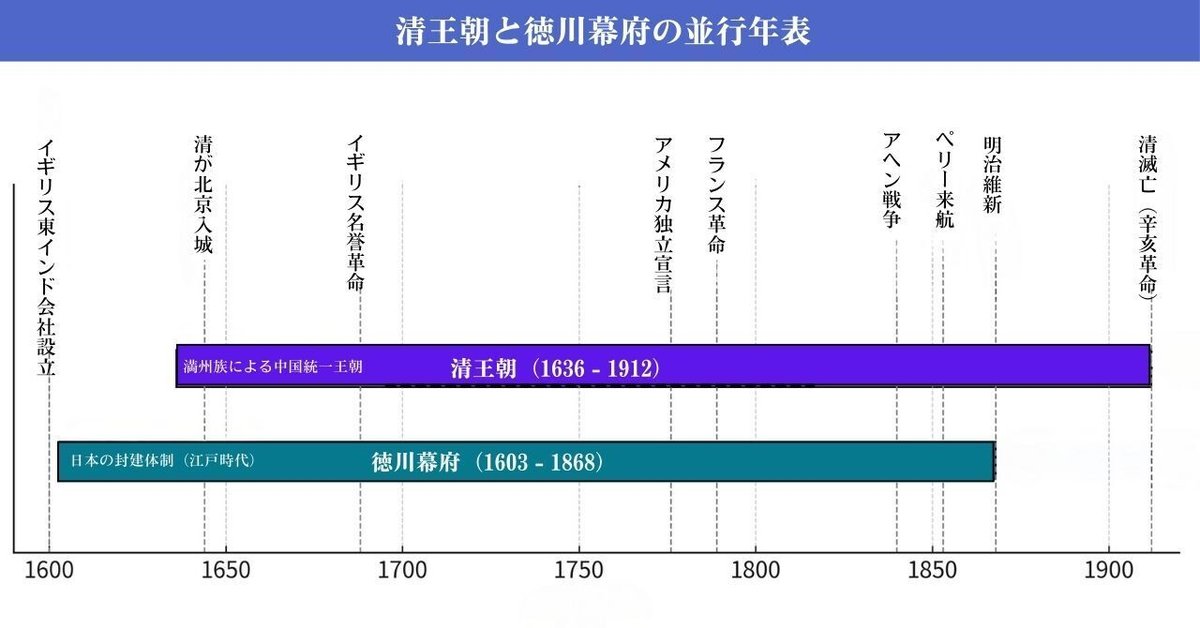

ここで「旧帝国」と言うとき、近代の帝国主義(植民地主義・条約体制・海外領土支配)以前の古い型の帝国のことである。「旧帝国」は典型的には広大な領土を支配し、政治体制に共通して見られる統治の作法は、内政の安定を最優先し、社会秩序の再生産を重視し、外部との接触を強く管理することである。オスマン帝国、ロシア帝国、オーストリア=ハンガリー帝国、ドイツ帝国、そして歴代の中国王朝がその例である。但し、本稿では清国と徳川幕府に焦点を当てる。

清国は「旧帝国」の定義に明確に当てはまる例の一つだ。しかし、徳川幕府は通常「帝国」には分類されない。にもかかわらず、清国と徳川幕府は、東アジアの両端でほぼ同時代に成立し、長期の安定を実現した政権であり、両者はともに、長い騒乱の終結・再統合を出発点とし、その後の統治では「急進的改造よりも秩序の維持」を選ぶ強い動機をもっていたという点で共通点も多く見られる。

2. 騒乱を終わらせた二つの体制

清国と徳川幕府はいずれも、長期にわたる騒乱を終結させることで成立した体制であった。

清の成立は、明末に連鎖的に進行した農民反乱、地方軍事化、財政崩壊という内的崩壊の末に生じた王朝交替である。後金(のちの清)は、軍事的勝利によって華北を制圧したのち、八旗という軍事=行政装置を中核に据えながら、華北・江南を中心とする漢人社会(漢地社会)を段階的に統治秩序へと回収していった。

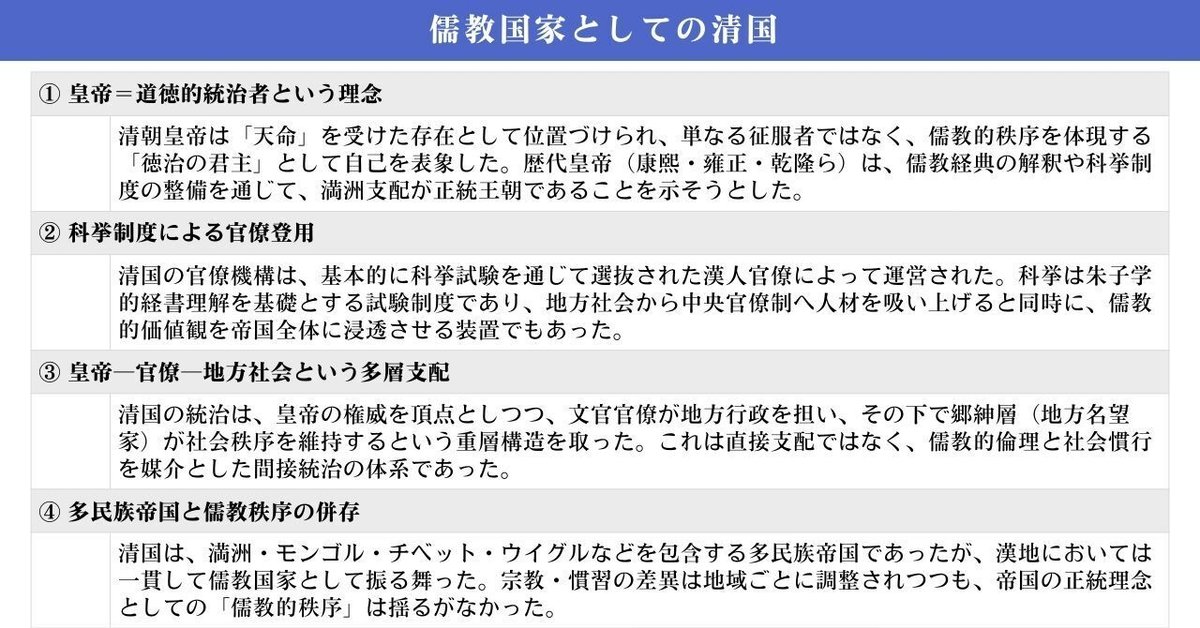

重要なのは、清が単なる征服政権にとどまらず、皇帝―官僚機構―地方社会という既存の儒教的統治構造を再編・継承することで、広域支配を安定化させた点である。

科挙制度を維持し、漢人官僚を行政の中枢に据え、地方では郷紳層を媒介として社会秩序を統合する――清国は、征服王朝でありながら、きわめて完成度の高い官僚国家として再構築された。

一方、徳川幕府の成立もまた、日本列島における長期内戦を終結させた結果として理解できる。戦国期の軍事競争と社会流動を、織豊政権が軍事的・制度的に整理したうえで、幕府はその成果を引き継ぎ、将軍―大名―藩という重層的支配構造を制度化した。

武家諸法度や参勤交代は、諸大名を幕府秩序に組み込み、国内の武力競争を恒常的に抑制するための仕組みであった。ここでも、直接支配ではなく、階層化された権限配分と制度的拘束によって秩序を固定化するという発想が貫かれている。

両体制はいずれも、騒乱を終わらせるために「動員の政治」から「固定化の政治」へと転換した体制であった。

3. 統治原理:農本・身分秩序・秩序優先

清国と徳川幕府の統治原理には、明確な共通性がある。

第一に、両者はいずれも農本的な租税基盤を国家運営の基礎に据えた。人口と土地を把握し、農業生産を安定させることが、財政と秩序の前提条件であった。国家の役割は、経済成長を加速させることよりも、既存の生産と社会構造を破壊せずに維持することに置かれていた。

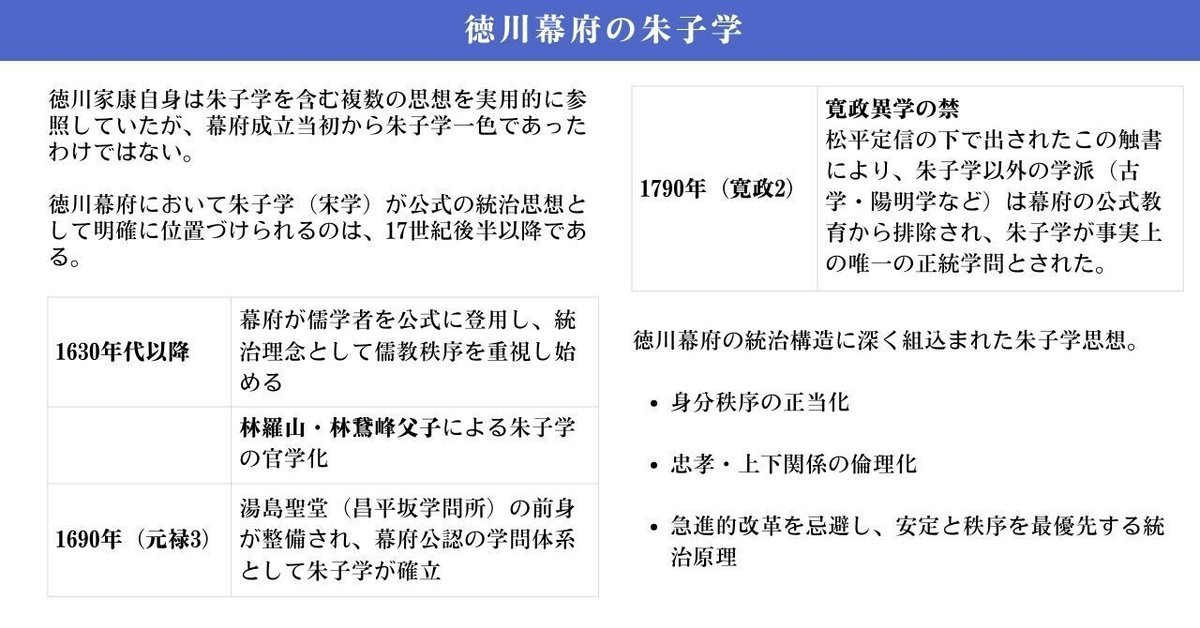

第二に、身分秩序と儒教的規範が統治の正当化と社会統合の枠組みとして用いられた。清国では、皇帝を道徳的統治者とする儒教的理念のもと、科挙官僚制を通じて官僚倫理と社会規範が帝国全体に浸透した。

徳川幕府においても、朱子学的秩序観が武家支配の正当化装置として制度的に利用され、上下関係と役割分担を安定させる思想的基盤となった。いずれの場合も、儒教は単なる思想ではなく、統治を日常化するための制度的言語であった。

第三に、両体制は急進的改革よりも秩序の維持を優先した。これは後世しばしば「停滞」や「保守」と評価されるが、巨大な人口、広大な領域、複雑な身分秩序を抱える国家にとっては、合理的な選択でもあった。変化は段階的に制御され、社会の急激な再編は避けられた。

重要なのは、この統治原理が、内乱を終わらせ、長期安定を実現する点ではきわめて有効であった一方で、外部からの圧力に対しては柔軟性を欠く構造を内包していたことである。

この点が、19世紀以降の世界秩序の変化に直面したとき、清国と日本の進路が分岐していく前提条件となった。

4. 対外姿勢:接触管理としての「海禁/鎖国」

対外的にも共通点がある。清は冊封体制と限定的貿易・接触管理を基調とし、徳川は鎖国政策の下で対外接触を限定した。いずれも外部との関係を全面的に断絶したわけではないが、「外部を統治秩序の外縁として管理する」ことが体制安定と結びついていた。

このような統治様式は、19世紀半ばまでの世界では必ずしも不利ではない。しかし、帝国主義の拡大によって世界秩序が変わると事情が反転していくことになる。

第2章 新帝国の世界ー帝国主義と植民地

1. 「新帝国」とは?

ここでは、 帝国主義(imperialism)と植民地主義(colonialism) を核とする体制を「新帝国」と呼ぶ。海外領土の獲得・租借・保護国化、通商・関税・治外法権を組み込んだ不平等条約体制、そしてそれを支える軍事力と金融・海運・通信の基盤――これらが結合して、19世紀後半に世界規模で作動した。

帝国主義の特徴は、「征服」ではない。征服後の統治(植民地経営)を可能にする行政・警察・法・税制・交通・宣伝の複合体である。加えて、文明化・秩序・防衛・宣教といった正当化言説が、暴力と収奪を外部に説明可能な形式へ変換した。

2. 不平等条約の清国への侵食

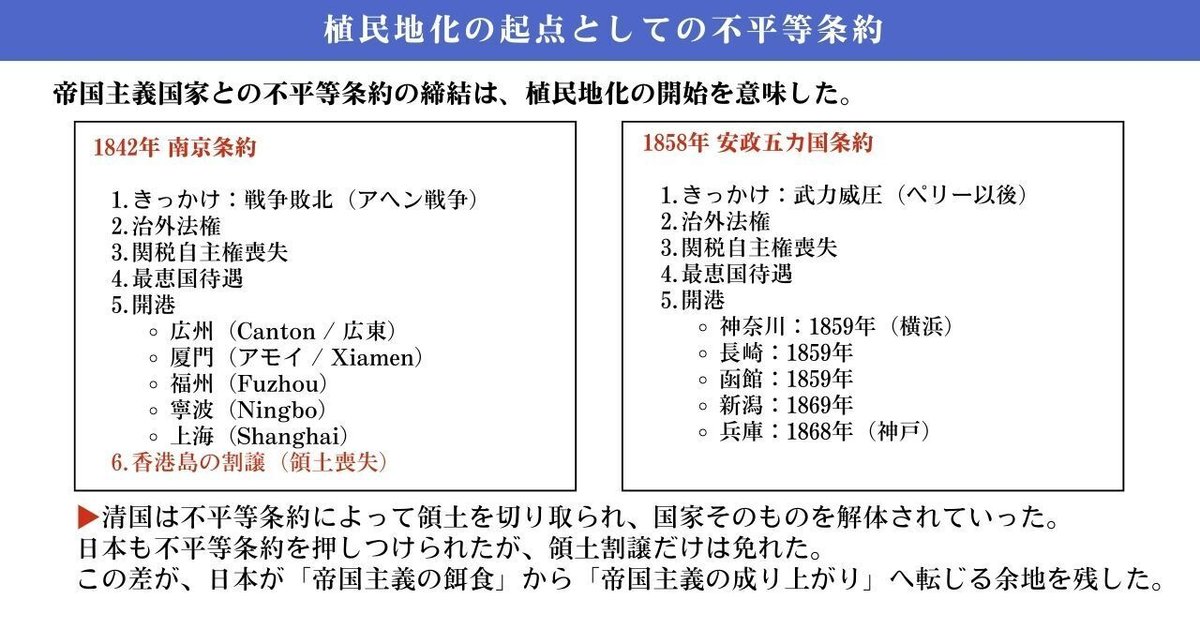

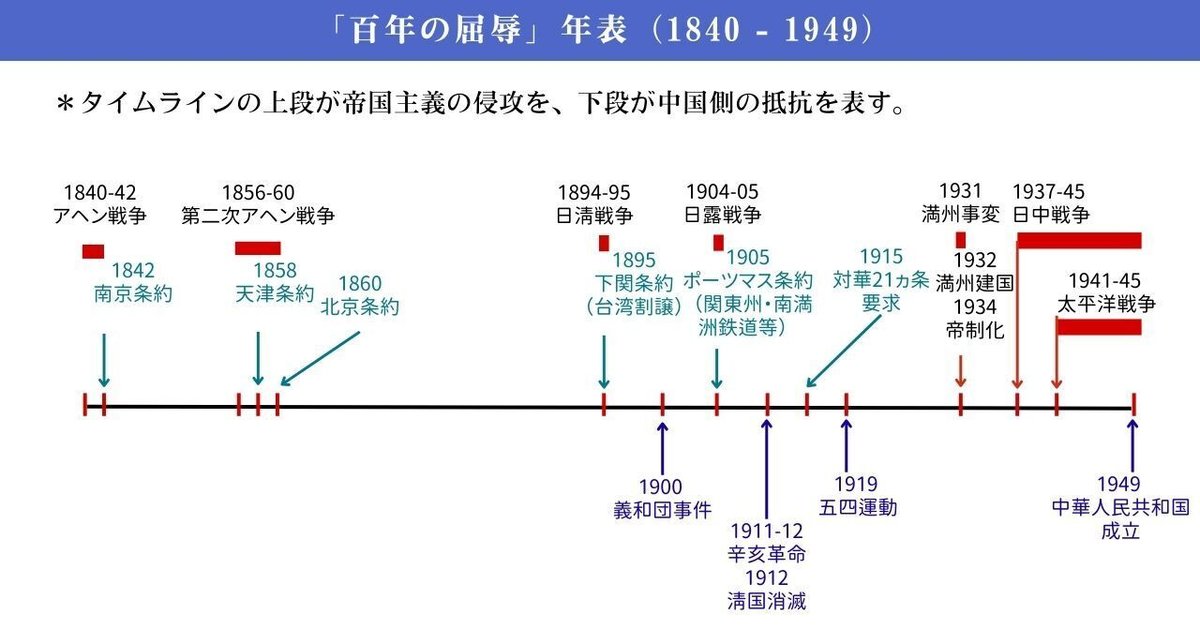

清国が直面したのは、単なる「戦闘における敗北」ではなかった。敗北後に導入される 不平等条約体制 が国家の骨格を侵食する装置であった。

不平等条約の侵食は、第一にアヘン戦争の講和条約である南京条約(1842)に始まった。それは、香港割譲を含み、貿易の枠組みを根本から変える端緒となり、広州・厦門・福州・寧波・上海の五港が開港させられた。

1858年に徳川幕府が結んだ安政五カ国条約では、日本は神奈川・長崎・函館・新潟・兵庫の五港を開国させられたが、1842年の南京条約とほぼ同一のコピーであったと言える。

南京条約に続いて補完的に結ばれた諸条約(1843年 五口通商章程・虎門寨追加条約)は、治外法権(領事裁判権)や最恵国待遇などを通じて、主権の一部を外部へ移転させ、関税自主権を含む国家の財政基盤にも深く介入していく。

第二次アヘン戦争の過程では、天津条約(1858)が英・仏・露・米などと結ばれ、キリスト教宣教師の活動容認などを含む追加的開放が進む。

さらに北京条約(1860)でこれらが確定される。 清国は雪だるま式に積み重なる不平等条約によって、関税自主権を失い、治外法権を認めさせられ、最恵国待遇を強制され、租界が急激に各地に拡大し、開港によって貿易を制御できなくなっていく。

この一連は、帝国主義列強が清国を征服したというより、不平等条約を媒介にして半植民地化する過程であった。

3. 「旧帝国」の構造的限界

ここで「清国に能力がなかった」という言い方をすると本質を外してしまう。問題は能力以前に、第1章で記述したような旧帝国の統治構造が、不平等条約体制と植民地化が要求する速度・制度・財政・軍制に対して 組み替えにくい ことにあった。

巨大な多層支配(皇帝―官僚―地方社会)の安定を前提とする旧帝国体制に、外部から「港の開放」「関税」「法権の移転」が連続的に注入されると、統治の各層が同時に軋む。ここに、旧帝国であった清国の宿命的な脆さが生じる。中国は身動きできない立場に落とされていく。

第3章 崩れゆく清国

1. アヘン戦争で始まった「百年の屈辱」

清国の屈辱が決定的なのは、それが一撃ではなく、段階的かつ累積的に進行した点である。まず、南京条約から始まる不平等条約体制は、条約港・治外法権・関税・租借・勢力圏という複数の回路を通じて、国家の主権を断片化していった。

国家が弱ったのではなく、国家の骨格が分割されていくのである。

2. 中国民衆の恐怖と怒り

19世紀末、列強による租借地獲得・勢力圏設定が一気に進むと、中国側には「瓜分(かぶん:分割)」の恐怖が現実味を帯びる。義和団事件(1900)は、その極限として理解できる。排外暴力の噴出を単なる「迷信」や「反近代」で片づけるのではなく、不平等条約体制が積み上げた屈辱の累積が、社会の底から噴き出した局面として捉える必要がある。

3. 辛亥革命:旧帝国の終焉

1911–12年の辛亥革命で清は倒れた。そして、形式上はアジア初の共和制国家、中華民国が成立した。しかし、王朝を倒しても、条約体制が自動的に消えるわけではない。革命が直面したのは、国家としての統一的主権を回復する以前に、列強が既得権を条約として握っている現実であった。ここで中国の近代国家形成は、最初から不利なルールの下で始まる。

4. 五四運動:国際秩序への異議申し立て

1919年の五四運動は、単なる反日運動として回収しきれない。それは、中国民衆による反日・反帝国主義・反封建主義を掲げた大規模な民族運動であった。山東問題をめぐる怒りは確かに日本へ向かうが、同時にそれは、パリ講和会議とヴェルサイユ体制が「民族自決」を掲げながら、実際には帝国主義的既得権を温存したことへの、国際秩序批判でもある。中国側にも独自の近代化・革命・抵抗の主体があったが、それが帝国主義の津波によって圧殺されたのだった。

この地点で中国側の近代は、国内革命だけでは完結しない。帝国主義列強による世界秩序に抵抗する文明史的な戦いとして現れる。

第4章 成り上がる日本

1. 出発点:不平等条約

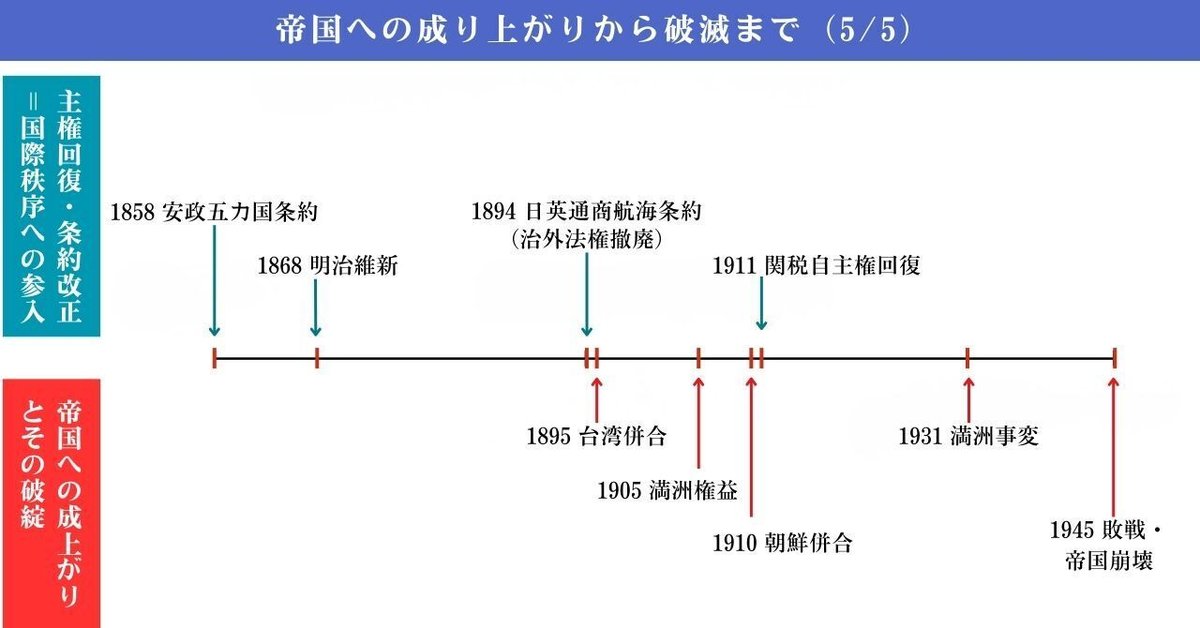

上記で参照したように、1842年の南京条約と1858年の安政条約はほぼ同一の内容であった。両国とも強引に開国させられ、治外法権(領事裁判権)や関税自主権の制約という形式で帝国主義の侵食が始まった。中国はそれに続き、重層化していく不平等条約と、列強の租界の拡大と、外国軍の駐留という形で、帝国主義の餌食となり、1949年の中華人民共和国の建国まで百年の屈辱を経験する。前述のように、これは中国が無能であったというよりも、徳川幕府よりはるかに強固な旧帝国としての性格が強い制約として働いたためであった。

にもかかわらず、不平等条約の押し付けと軍事力の行使及び脅しという初期条件は清国にとっても徳川幕府にとってもほぼ同じであったことはここで確認しておきたい。

なぜなら、その後日本はまったく違う道を辿ったからだ。

清国が南京条約からさらに70年経った1912年まで延命した一方、徳川幕府は安政条約のわずか10年後の1868年に新しい国家として出発した。日本の植民地化を回避する戦略構造はここに始まる。日本が置かれた課題は明確であった――「日本が列強によって「文明国」と見なされる立場に立つこと」である。そこに明治維新直後の日本の全ての努力は集中していった。富国強兵、文明開花、脱亜入欧などのスローガンは、国民全体をこの同一方向へ邁進させるための強力な情緒の起動装置となった。

2. 植民地化回避の戦略構造

清国の崩壊と日本の帝国化は、しばしば単純な成功と失敗、あるいは被害者の中国と、加害者に寝返った日本という対比で語られてきた。確かに事実として中国は帝国主義の餌食になり、日本は帝国主義に成り上がった。しかし、本稿がこれまで確認してきた事実は、そのような道徳的二分法では捉えきれない構造的問題を示している。

両者は同一の世界史的圧力、すなわち19世紀後半の帝国主義秩序の拡張に直面していた。その圧力に対して、日本と清国は異なる応答を示したということだ。その差は「意思」や「能力」というより、採用した戦略構造の差に現れている。

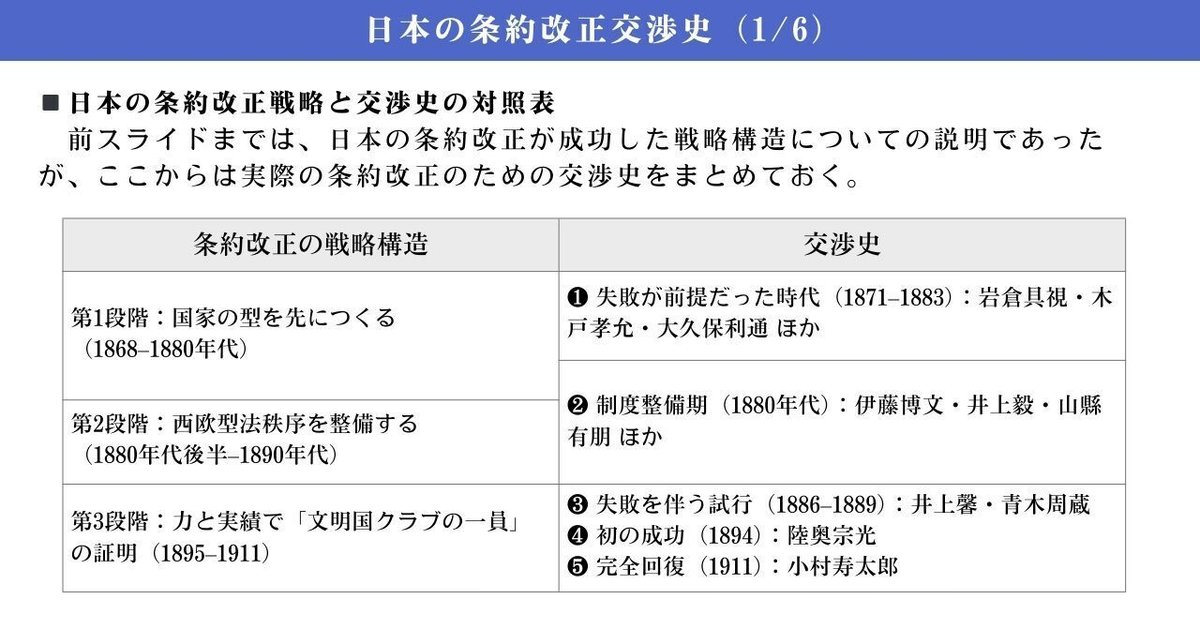

日本の条約改正は、単なる外交的成果ではなかった。それは、国家のあり方そのものを帝国主義的世界秩序に適合させる、長期的かつ段階的な戦略の一部であった。

日本は明治維新を経て、新国家として、次の三段階からなる戦略構造を採用した。

[第一段階:国家の型を作る]

第一に、日本は交渉以前の段階で「国家の型」を作り替えた。中央集権化、軍制・官僚制・財政の統合は、条約改正そのものを目的としたものではない。しかしこの段階で、日本は、清国が最後まで保持し続けた多層的・慣習的統治構造を放棄し、単一主権主体として振る舞う国家へと自己を再編した。この選択は、列強に対する抵抗ではなく、列強と同じ文法で行動することを前提とするものであった。

さらに付言すると、大東亜戦争に向けて強烈な信仰として成長する「國體の護持」という概念は、それ自体が目的であったのではなく、「国家の型」を形成する作業に必要な副産物として位置付けるべきものである。

徳川幕府なき後、中心にすえる絶対的価値として「天皇=國體」という戦略が採用された。徳川時代の公式制度である禁中並公家御法度が表すように、260年近く朝廷は完全に無力な立場に置かれていた。それを明治になって再利用するという案に議論がなかったわけではない。しかし、結果は、西欧のキリスト教のように強固な価値基準を持たない日本では、それ以外に使えるものがなかったのだ。

[第二段階:西欧型法制度を整備する]

第二に、日本は西欧型法秩序の整備に集中した。司法省の設置、裁判所制度の整備、刑法・民法の制定、憲法の制定は、「文明国」であることの内実を制度として示す作業であった。重要なのは、この段階が防御的であると同時に、帝国主義秩序への参加条件を自ら満たしていく過程でもあったという点である。

すなわち、日本は欧米帝国に「裁かれない国家」になることを目指すと同時に、「他者を裁ける国家」になる資格を獲得していった。アジア人が白人を裁くなど冗談にもならない時代に日本は、近代的裁判所制度を確立することによって、治外法権(領事裁判権)を撤廃することに成功した。

[第三段階:力と実績で「文明国クラブ」の資格を証明する]

第三に、日本は力と実績によって「文明国クラブの一員」であることを証明することに全力を注いだ。日清戦争、台湾統治、日露戦争、国際金融市場への参加、同盟外交はいずれも、制度の完成を前提に、それを現実の実績として見せる試みであった。

不平等条約改正の最初の成功である1894年の日英通商航海条約は、この構造の中で位置づけられる。条約が日本を西洋のいう「文明国」にしたのではない。すでに日本が戦略的に整備した制度と、蓄積した実績が、条約という形で国際的に(西洋に)承認されたのである。

この時期、つまり第一段階から第三段階への戦略的構造を着々と進んでいく19世紀後半から20世紀初頭にかけての時期、多くの非白人諸国が日本を憧憬の目で見て、日本への留学生ブームが発生したのは、帝国主義の餌食であった彼らが、そこから抜け出すためのモデルを学ぶためであると同時に、日本のこの時期の歩みに文明史的転換を見たからであった。

3. 日本の戦略が孕んでいた構造的帰結

しかし、ここで明確にしておくべきなのは、この三段階戦略が「植民地化の回避」を目的としながら、同時に「帝国主義国家への転化」を不可避的に含んでいたという事実である。

日本が列強の「餌食」になることを避けるための戦略は、列強と同じ基準で行動できる国家になることであった。そして、その基準とは、他地域を組織的に支配し、資源を動員し、暴力を正当化できる能力を含むものであった。

この点において、日本の進路は道徳的選択の問題ではなかった。清国のように、列強に対する抵抗を軸とした対応をとることも理論的には可能であったろう。しかし、それは不平等条約体制の内部に固定され、「半植民地化」を長期化させるリスクを伴う選択であった。

日本はこれとは異なる道を選び、帝国主義秩序の外部に留まるのではなく、その内部に参入することで生存を図った。その結果、日本は「植民地化されるアジア」の一部であることを回避したが、同時に「植民地化する側」に寝返ることになった。つまり、日本は「喰われる側」から「喰う側」へ、「餌食」から「成り上がり」へ変転したのだった。言葉を変えれば、日本の立ち位置は、アジアを含む世界の非白人国の憧憬の国から、憎むべき敵に変わったのだった。

したがって、日本の帝国主義化を、偶発的逸脱、あるいは後期の暴走としてのみ整理するのは事実の全てを表さない。それは、条約改正を中心とする国家戦略が持っていた内在的帰結であった。

この構造を理解しない限り、日本がなぜ帝国主義へと向かい、なぜその過程で清国と決定的に分岐したのかを説明することはできない。

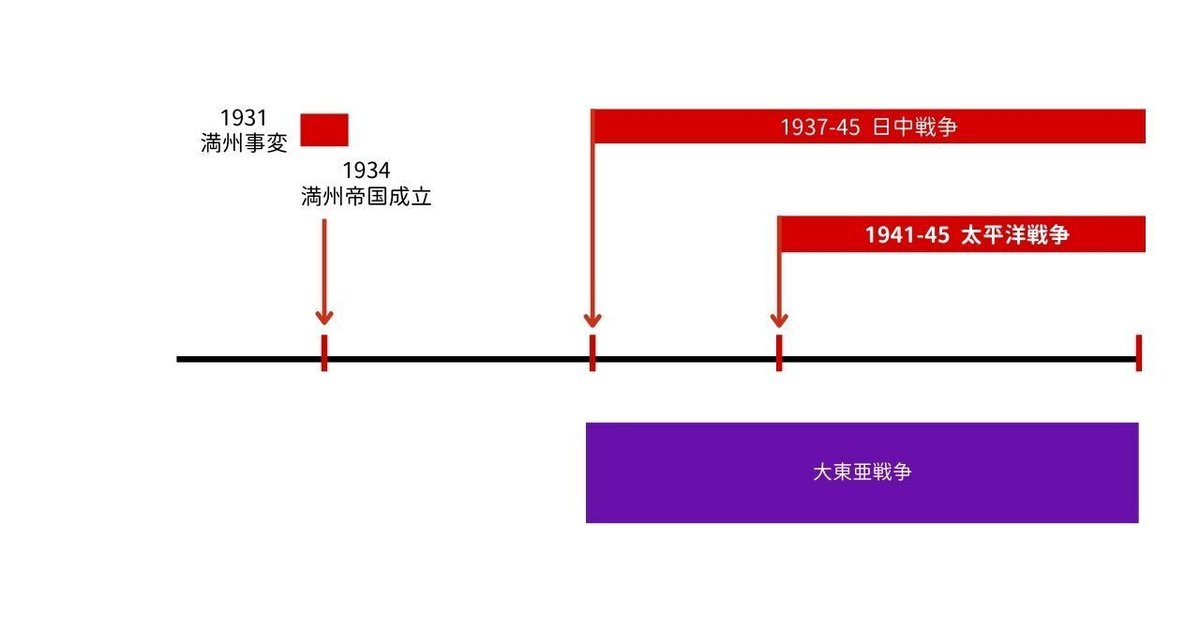

第5章 文明史としての大東亜戦争

1. 大東亜戦争という呼称

「大東亜戦争」という語は、いつ・誰によって・どのような意図で使われたのだろうか。「大東亜戦争」とは、戦後に与えられた呼称でも、後付けの評価語でもない。

それは1941年の開戦詔書を起点に、日本国家が自らの戦争と帝国的拡張を、ひとつの歴史的使命として再定義した公式用語であった。

その成立過程は、1940年の近衛文麿の声明にある「大東亜新秩序」構想に始まる。

1941年12月8日の対米英開戦詔書には「大東亜戦争遂行ノ為…」という表現が明確に現れた。そして外務省アジア局で蓄積された対アジア政策の枠組みは、総力戦体制の下で再編され、1942年の大東亜省設置へと結晶していく。

1943年11月には、東條英機内閣の下で、大東亜会議が東京で開催された。この会議には、日本のほか、満洲国、南京国民政府(汪兆銘政権)、タイ王国、ビルマ国、フィリピン共和国の首脳が参加した。しかし、そこに朝鮮や台湾、インドネシアは含まれていなかった。

日本は本気で「多国間秩序の創設者」を演出しようとしていたと言えるだろう。実態は、軍事占領下の強制的独立であり、主権・対等性は著しく制限されたアジア5カ国が集まったが、戦況悪化の中で理念は急速に空洞化していく。日本の帝国主義が西欧型の「植民地帝国」とは異なる言語で正当化しようとした正当化言説の争奪戦(第5章 2-4)の一部でもあった。

大東亜戦争とは、日本が植民地化を回避し、帝国主義秩序に参加するために採用した戦略構造が、最終的に全面戦争という形で自己展開した到達点であった。大日本帝国は、日中戦争(1937–45)と太平洋戦争(1941–45)を切り離さず、大東亜戦争と呼称することで、これらの戦争と帝国主義的拡大を一つの文明史的戦争として再定義したと言える。

2. 大東亜戦争の多層化構造

それでは、大東亜戦争を「文明史的」と呼べる余地はあるのだろうか?

大東亜戦争はそもそも「多層化した戦争」であった。それは、

- 反帝国主義・民族自決の戦争であり、

- 帝国主義間の競争であり、

- 自由主義 vs 全体主義の戦争であり、

- 正当化言説の争奪戦でもあった。

という四層構造での戦いであった。「同時に複数の戦争が重なっていた」という構造認識なしでは、「大東亜戦争は侵略か解放か」という二項対立的議論に終着点は期待できない。

2-1. 反帝国主義・民族自決の戦争

18、19世紀のアジアは、津波のような西欧の帝国主義に襲われた。この時期における戦争は、帝国主義に抵抗するアジア人の民族自決の戦いであったという点でまさに文明史的戦争と呼べる。その中で、ほぼ唯一この津波をすり抜けた国が日本であった。

アジアの植民地化は、圧倒的軍事力を背景にした西欧帝国主義国家による不平等条約の押し付けに始まる。1858年に徳川幕府が結んだ安政五カ国条約は、1842年に清国が締結した南京条約とほぼ同一のコピーであったことは上記の通りであり、中国の百年の屈辱はそこに始まった。

清国が抵抗しなかったわけではない。近代化を目指す内部的混乱はやがて辛亥革命(1911年)に至り、清帝国は倒され、一応の共和政国家も成立した。中国民衆は、反日・反帝国主義・反封建主義を掲げた大規模な民族運動を展開した(1919年 五四運動)。つまり、中国側にも独自の近代化・革命・抵抗の主体があったが、それが帝国主義の津波によって圧殺されたのだった。

日本は別の道を辿った。不平等条約の改正が明治維新を経た日本の国家目標になった。第一段階として国家のカタチを整えること、第二段階として近代西欧的法制度を整備すること、そして第三段階として現実の力と実績を作って見せることが日本の戦略であった。富国強兵・文明開花・脱亜入欧などは、そのための大衆動員のスローガンになった。軍事・外交・金融の実力をそろえることによって初めて日本は帝国として認められた。

植民地化の起点となる不平等条約の撤廃戦略は、自らが帝国主義となることだったのだ。

第一次世界大戦には、帝国主義という理念により全世界に植民地を拡大する新しい型の帝国が、絶対的皇帝が広大な領土を支配する古い型の旧帝国の崩壊を決定的に加速した。もちろん極端な単純化は全てに当てはまらない。例えば、旧帝国であるロシア帝国は既に新帝国的側面を有していたし、オスマン帝国には内部的な改革の動きはあり、そもそも第一次世界大戦は「新帝国同士の衝突」でもあった。

しかし、第一次世界大戦後、旧帝国支配が終わり、新帝国支配が決定的になったという意味で、これも文明史的戦争であったと言える。

2-2. 帝国主義間の競争

大東亜戦争の性格は、エンタメ作品が描くほど単層的ではない。まず、日本にとって、それは遅れてきた、成り上がり帝国主義国家の到達点としての戦争であった。これは収奪・搾取・奴隷化の獲物をめぐる帝国主義国家間の争奪戦という性格である。

中国を含むアジアの国々が民族自決のための抵抗を続けている時に、日本はアジアで唯一の帝国主義国家に成り上がる戦略を粛々と、しかも確実に進めて行った。1895年に日本は台湾を初の植民地として獲得したことを起点に着々と帝国主義的拡大を進めた。それは、アジアの国で初めて列強の仲間入りをしたことで、民族自決を願うアジアの国々の憧憬の国であった日本が、憎むべき敵に寝返ったことを意味した。

この意味で、世界にとっての第二次世界大戦、つまり日本にとっての大東亜戦争は、帝国主義間の争奪戦であり、日本は獲物にされる側から、獲物を奪う側として参戦したという意味で、極めて際立った文明史的戦争であった。

2-3. 自由主義 vs 全体主義の戦争

第二次世界大戦を自由主義と全体主義の戦いという一色で塗りつぶすことは簡単にはできない。全体主義が包含する絶対悪を否定しろというのではない。資源も能力もなく知的考察を放棄し、責任を免除された立場に自分を置いた病的に歪んだ野望を持った国家動員構造が、いかに簡単に貧困にあえぐ集団を合理性のまったくない憎悪に駆り立て、悲惨を招くことができるかを全体主義は十分に示した。このような人間の決定的な弱点を打倒する戦いであったという意味で、まさに文明史的戦いであったと言える。

しかし、そこで幕引きをするわけにはいかない。なぜなら、2-1の反帝国主義・民族自決の戦いも、2-2 の帝国主義間の争奪戦もまだ終わってないからだ。歴史修正主義者はそこにつけいる。自由主義 vs 全体主義というのは美しい作り話に過ぎないと彼らは否定しようとする。”日本はアジアの民族自決のために欧米帝国主義と戦ったのだ、あれは単なる帝国主義者どうしの争いだ、全体主義に対する戦いなど後付けの理屈だ”と。しかし、彼らが否定し、認知していないのは、大東亜戦争/第二次世界大戦が多層化した戦争であったという事実だ。

2-4. 正当化言説の争奪戦

すべての戦争は必ず正当化されてきた。しかし、古代から続いた「正しい戦争(Just war)」理論が17世紀には既に破綻したことを人類は確認済みである。にもかかわらず、今も新たな戦争には常に正当化言説が現れ、瞬時に世界中に拡散され、それをめぐって熱狂と侮蔑の嵐が巻き起こる。

大東亜戦争で大日本帝国がキリスト教的普遍主義に対するカウンターとして使った正当化言説が、「大東亜の秩序」であり「アジアの解放」であり「アジア諸国の共存」などであった。両者の真意はどうであったのかを問うのは、この戦争の異なる層を混同している議論になる。今我々が問うべきことは、もっと実践的な問題でなければならない。我々は、たまたまどこの国の国民であろうと、このような正当化言説にどの程度の耐性を備えることができるのかということだ。

2-5. 植民地主義という正当化言説

Colonialism の日本語訳「植民地主義」という言葉は、colonialism の本質にある圧倒的な残虐性を著しく中和・不可視化する機能を果たしてきた。現実には、colonialism は理念でも制度でもなく、暴力的実践の集合体である。それこそが植民地主義という言葉によって中和され、不可視化され、正当化されている。

Colonialismの実態は、「土地の強奪」であり、「資源の収奪」であり、「労働の強制」であり、「奴隷化・準奴隷化」であり、「身体への暴力」であり、「性的凌辱」であり、「人口の破壊・移動」であり、「文化・言語・宗教の破壊」であり、「法の差別的適用」である。つまり、その本質にあるのは、支配そのものではなく、暴力を伴う収奪の恒常化である。

ところが「植民」という語によって喚起されるのは、

- 植える

- 開拓

- 定住・移住

というような農耕的・平和的イメージだ。

そこには、殺す/奪う/壊す という語感が完全に消去されている。誰が、誰に、何をしたのかが消滅し、人間ではなく「土地」「地域」が主題になる。

「植民地主義」という語こそが正当化言説の代表格と言える。しかも、それは上記の表にあるような地域限定から、世界の歴史全般へと拡張された正当化言説として生き残っている。その生き残りが偶然ではないのは、次節で述べる通りである。

3. 文明史的戦争は今も続いている。

帝国主義は20世紀半ばに形式上は終わった。しかし、帝国主義が引いた境界線と、収奪によって歪められた世界の構造は、いまも消えていない。パレスチナ問題はその最も凝縮された形であり、アフリカの貧困や中東の不安定、アジアの遅れた発展(近年目覚ましい発展を続けているが)もまた、帝国主義の長い影の一部である。この視点を欠いた現代世界の認識は、もはや理解ではなく、自己欺瞞に近いだろう。

[/mepr-show]

*読んで良かったなと思ったら、投げ銭もお願いします

Comments