これは、Ray of Letters メンバーシップのメンバー限定記事です。詳しくは下記ボタンをクリックして、案内をご覧ください。

まえがき

先日配信した『Caitlin’s Newsletter 日本語版』の記事で、ケイトリンさんが使った「トニー・ブレア式奴隷化計画」というフレーズについて少し触れた。この短いフレーズの一撃で彼女は世界の構造を暴き出す。それが次の箇所だ。

Uh-oh, Hamas rejected our Tony Blair enslavement plan, looks like we get to keep committing genocide!’

訳:『おっと、ハマスが「トニー・ブレア式奴隷化計画」を拒否したぞ。じゃあ、ジェノサイドを続ける口実ができたな!』

【Caitlin’s】パレスチナ人が何人死ねば、欧米人一人の死と同等に扱われるのか。

ここで唐突に出てくる「トニー・ブレア式奴隷化計画(Tony Blair enslavement plan)」という表現は、痛烈な皮肉なのだが、単なる罵倒ではない。

それは、オスロ合意以来30年以上にわたって続く「二国家解決」路線と、その西側的欺瞞の延命構造を、たった一句で総括した政治的比喩だ。以下では、それを歴史的に跡づけてみる。

私がこのテーマにこだわるのは、単に政治的な関心からではない。「平和」という言葉が、時としてもっとも暴力的な言葉になる瞬間を、職務の上でこれまで何度も見てきたからだ。

人々が善意でその言葉を口にしながら、知らぬ間に支配の側に立たされていく――その構図は、中東だけでなく、国際社会の至るところで繰り返されてきた。

本稿のPart Iでは、帝国主義の時代に「和平」がいかにして植民地支配の延命装置となったのかをたどる。

そして、Part IIでは、オスロ合意からブレア、トランプに至るまで、「二国家解決」という耳ざわりのよい言葉が、どのように占領の永続化を正当化する言語へと変わっていったかを見ていく。

日本では、「二国家解決」を善意の象徴として信じる人が多い。日本の報道が扱う中東問題は断片的であるし、歴史的全体像を提供出来るはずの専門家はメディアには、ほとんど招かれないのだから、それも無理はない。

だが、善意が利用されるとき、その優しさこそが暴力の構造を支える。それは悲しい循環だ。1993年に初めてイスラム世界で勤務を始めて、やっとパレスチナの不遇の深さに気がつき、世界観の一部が修正され始めた善意の国出身の私には、この悲しい循環を見過ごすのはどうしても難しい。

このエッセイは、「和平」という言葉そのものを疑うので、読む前に心の準備をお願いしたい。善意を食い物にする構造――「占領を安定化させる和平」の仕組みを、歴史の底からもう一度見つめ直す。

さて「和平」という言葉が、どのようにして支配の言葉に変わっていったのか。その起点をたどるためには、まず一つの帝国に立ち戻る必要がある。それは、近代世界における「和平の設計者」でもあり、「分離の発明者」でもあった――大英帝国である。

目次

- まえがき

- Part Ⅰ. 帝国主義の後始末としての「和平」

- 英帝国の「秩序再編」―“Partition for Peace” の論理

- 分離の再演―インド・パキスタンの「二国家」独立

- 国際化された「分離」―国連分割決議181

- 内面化された分離―アパルトヘイトという転位

- 結語―「分離の平和」から「支配の和平」へ

- Part Ⅱ. 現代の「和平」体制―オスロからリビエラへ

- オスロ合意―「二国家解決」という幻想の始まり

- ブレアの登場 ― 「経済開発による和平」という第二段階

- 「和平」という名の支配 ― 西側の二重言語

- トランプの「リビエラ計画」 ― 欧米和平体制の第三段階

- トランプのガザ発言と「奴隷化計画」の共通構造

- ケイトリン・ジョンストンの皮肉の射程

- 結語 ― オスロ体制の最終形としての「奴隷化計画」

Part Ⅰ. 帝国主義の後始末としての「和平」

1. 英帝国の「秩序再編」―“Partition for Peace” の論理

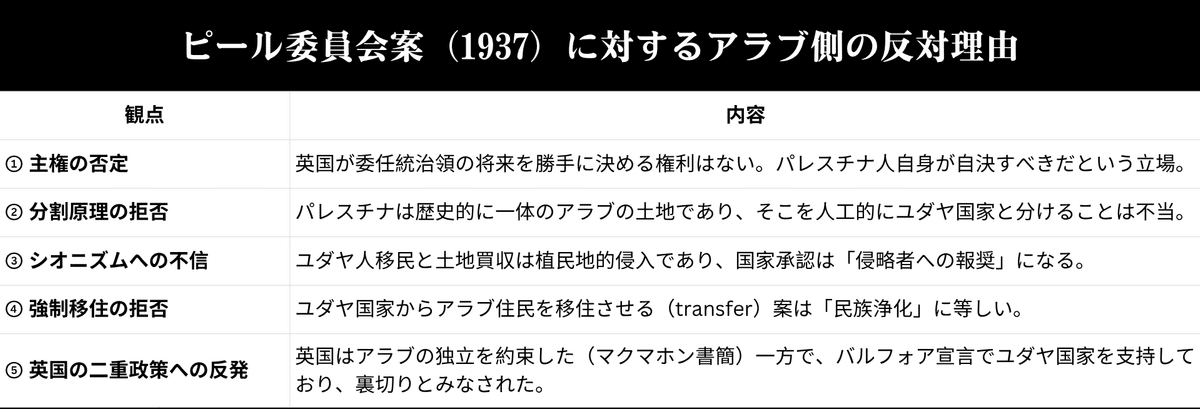

「二国家解決(Two-State Solution)」という語が国際政治で定着するのは比較的近年のことだが、その原型ははるか以前、1937年の英国王立ピール委員会報告書にさかのぼる(注1)。

そこに提示されたのは、今日われわれが“平和的共存”と聞いて想像するものとは異なり、むしろ「アラブとユダヤは共存不可能である」という前提に立った帝国的秩序再編策だった。

ピール委員会は、英国が第一次世界大戦後の国際連盟委任統治領パレスチナで直面した統治危機――ユダヤ人移民の急増とアラブの反乱――を「民族的対立」として再定義した。

そして、その対立を「和解不能なもの(irreconcilability)」と描くことによって、分割以外に解決策はないとする結論を導いた。こうして提示されたのが、パレスチナを分割し、ユダヤ国家とアラブ国家を並立させるという案であり、これこそ史上初の「二国家解決」構想である。

だが、それは、「共存」ではなく「分離(Partition)」の論理だった。つまり、異なる共同体を隔離することで秩序を維持し、帝国の撤退を「平和的」なものに見せかけるための行政的技術であった。

ピール報告書が示したのは、和平の実現ではなく、「支配の後始末」を円滑にするための線引きである。この“Partition for Peace(平和のための分離)”という逆説的言葉こそ、のちに「二国家解決」という語がもつ欺瞞的構造の原型となった。

2. 分離の再演―インド・パキスタンの「二国家」独立

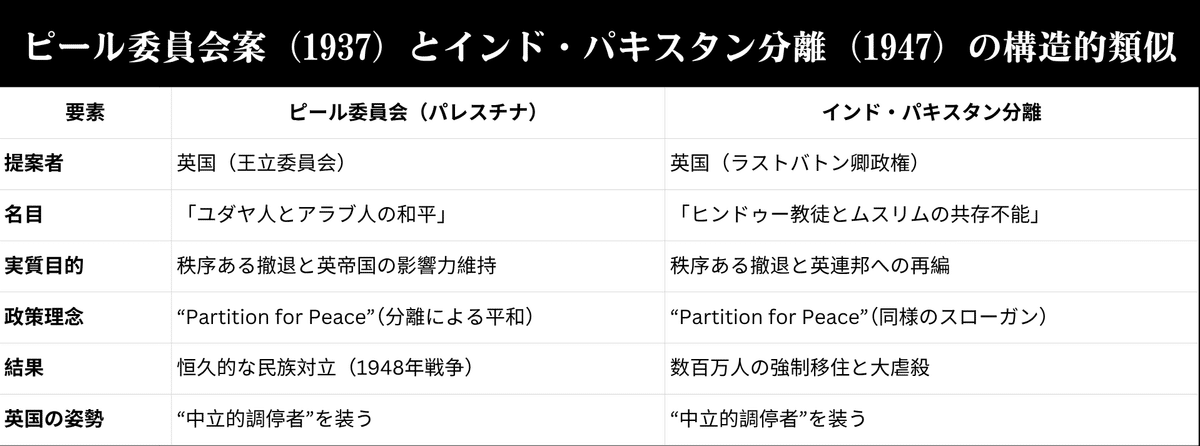

この「分離による平和」の論理は、十年後、大英帝国最大の植民地インドで再演される。

1947年、英国はインド独立を「ヒンドゥー国家」と「ムスリム国家」という二つの国家の形で実施した。すなわち、インドとパキスタン――もう一つの“二国家解決”である。

ここでも帝国の論理は同じだった。「共存の困難」を政治的前提として宣言し、宗教的境界線を国家の線引きに変換することで、撤退を秩序的なものに見せかけた。

その結果、英国は自らが育てた社会的分断を「民族の自決」と呼び替え、数百万人の強制移住と百万人単位の犠牲者を出しながらも、「平和裏の脱植民地化」という神話をつくり出した。

つまり、インド・パキスタン分離もパレスチナ分割と同根である。どちらも「帝国が自ら生み出した緊張を、分離という形で制度化する」ことで、支配の遺産を秩序として保存しようとする政策だった。

それは、「植民地の終わり」ではなく、「支配の形式変換」にほかならなかった。

3. 国際化された「分離」―国連分割決議181

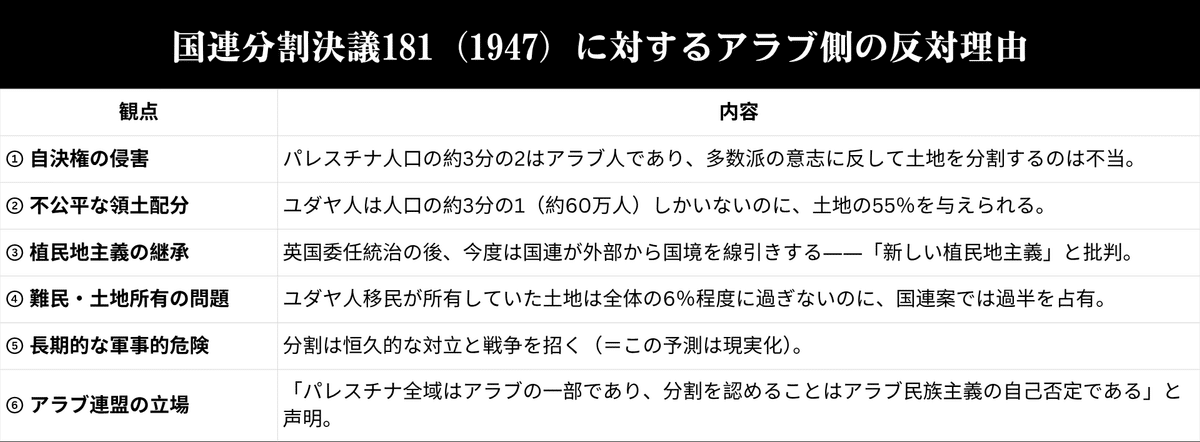

第二次世界大戦後、帝国主義の手法はそのまま国際政治の手に引き継がれる。

1947年、英国が委任統治の終結を国連に委ねると、国連総会決議181号が採択され、パレスチナのユダヤ国家とアラブ国家への分割が決まった。これが国際社会における「二国家解決」の制度的起点である(注2)。

アラブ側は多数派でありながら土地の55%を奪われ、決議は「民族自決」ではなく「外部による再線引き」として受け取られた。英国が描いた分離の地図を、今度は国連が「和平のための決議」として合法化したにすぎない。

こうして、帝国の行政言語は国際法的秩序の言語へと翻訳され、「和平」と「分離」はほぼ同義の語となった。

この帝国の『分離による平和』は、冷戦後には『占領を安定化させる和平』として再登場した――それが、のちに“オスロ体制”と呼ばれることになる。

4. 内面化された分離―アパルトヘイトという転位

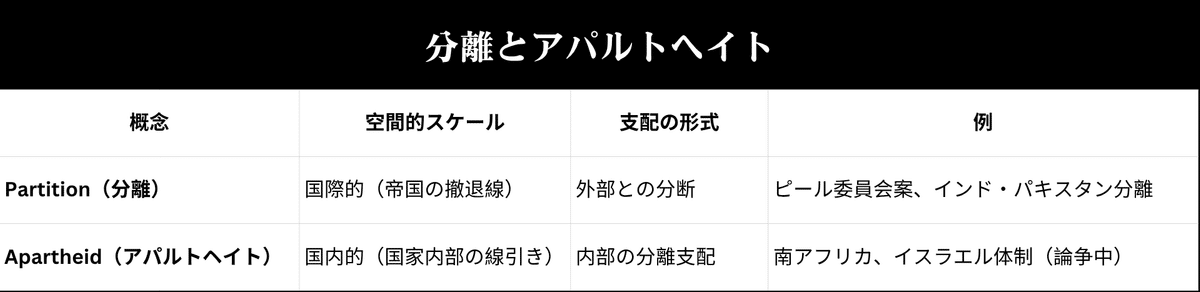

「分離(Partition)」という原理は、やがて国境の外側だけでなく、国家の内部にも移植されていく。

南アフリカのアパルトヘイト体制はその典型であり、分離を通じて秩序を保つという帝国的ロジックの国内版であった。

この語はもともとアフリカーナー語で「離れて生きること」を意味するが、実際には植民地支配を国家内部に組み込む制度を指していた。

すなわち、外部の他者を切り離すのではなく、内部に居住する他者を「法的に分離された存在」として恒常的に管理する統治の仕組みである。

この観点から見ると、今日イスラエルを「アパルトヘイト国家」と呼ぶ言説が孕む含意も明らかになる(注3)。

この表現は、単なる人権批判のレトリックではない。というのも、「アパルトヘイト」という概念が適用されるためには、イスラエル本体(市民権を持つ者)と、占領下のパレスチナ人(市民権を持たない者)とを、一つの主権体制の内部に置かれた異なる階層として捉える立場が前提となるからである。

言い換えれば、イスラエルとパレスチナを事実上一国の体制と見なさない限り、アパルトヘイトという概念は形式的には成り立たない。

したがって、「アパルトヘイト国家」という言葉は、“二国家解決”という前提そのものを拒否する地点から初めて意味を持つ。

それは、国境線による分離を「解決」とする発想に対する根源的批判であり、分離の外延ではなく、分離が統治の仕組みとして国家内部に内面化されていることを告発する言語なのである。

この意味で、イスラエルを「アパルトヘイト国家」という名指しすることは、帝国的「分離の論理」が現代国家においてどのように生き延びているかを示す、最も鋭い指標でもある。

5. 結語―「分離の平和」から「支配の和平」へ

1937年のピール委員会案、1947年のインド・パキスタン分離、そして同年の国連分割決議。これらはすべて、帝国主義が自らの撤退を「秩序ある平和」として演出するための装置だった。

「二国家解決」という語は、その後の国際政治で“平和的共存”の理念として語られるようになるが、その出発点は、帝国の都合によって線引きされた管理された分離にあった。すなわち、和平の言語は、最初から植民地支配の言語として誕生したのである。

そして、この「分離による平和」という帝国の言語は、冷戦の終結とともに再び新しい装いをまとうことになる。今度はそれが「和平プロセス」という名で、外見上は対等な交渉と国家建設の理念を掲げながら、実際には占領の構造を温存する枠組みとして再登場した。

それが1990年代に始まった――オスロ体制である。

脚注:

(注1)英国王立ピール委員会(Royal Commission on Palestine, 1936–37)。英委任統治下パレスチナの暴動調査のために設置され、パレスチナをユダヤ人国家とアラブ国家に分割する「分離(partition)」案を提案した。

(注2)国連総会決議181号(1947年11月29日採択)。パレスチナの分割およびエルサレムの国際管理を勧告した決議。原文: https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-185393/

(注3)南アフリカ共和国は2023年末、国際司法裁判所(ICJ)にイスラエルを提訴し、同国のガザ攻撃と占領政策をアパルトヘイト的支配と位置づけている。提訴文書では「ジェノサイド条約違反」とともに「アパルトヘイト国家としての構造的差別」を論拠に含めている。

Part Ⅱ. 現代の「和平」体制―オスロからリビエラへ

*読んで良かったなと思ったら、投げ銭もお願いします

Comments