これは、Ray of Letters メンバーシップのメンバー限定記事です。詳しくは下記ボタンをクリックして、案内をご覧ください。

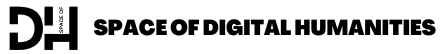

今回はヨーロッパ視線についてです。

最近見たアルノー・ベルトラン(Arnaud Bertrand)がアメリカの財務長官ベッセントが話している動画を引用している投稿が、帝国としてのアメリカを印象的に描写していたので、それを引用して下のような投稿をしました。

もうめちゃくちゃだ。いや、既にいろんなことがめちゃくちゃだけど、これは超弩級にめちゃくちゃだ。米帝国は終焉に向かって凄まじい悪あがきをすると誰もが思っていたが、こう来たか。… https://t.co/tnGk8VSdXP— よしログ (@yoshilog) August 13, 2025

見えにくいので、上の投稿内容を全文下に載せます。

もうめちゃくちゃだ。いや、既にいろんなことがめちゃくちゃだけど、これは超弩級にめちゃくちゃだ。米帝国は終焉に向かって凄まじい悪あがきをすると誰もが思っていたが、こう来たか。 米帝国と同盟国の関係が、まさかこうもあからさまに宗主国と植民地の関係に転換されるとは、西側同盟国も思っていなかっただろう。日本は一刻も早くアメリカから離れなければ、この怒涛の津波に吸い込まれて一巻の終わりだ。国内でくだらないことほざいてるバカ政党にからまれてるヒマないぞ。まあ、読んでみなはれ(↓)

訳: これは、誇張ではなく、米国財務長官がこれまでに述べた中で最も驚くべき発言のひとつである。

これは、米国の「同盟国」の国民、特にまず第一にヨーロッパの人々にとって、必ず見るべき内容だ。

ベッセント(Bessent)が言っているのは、米国が今や同盟国の富を米国の「政府系ファンド(sovereign wealth fund)」(彼の言葉)として扱い、その資金の使い道を「米国大統領の裁量で」ほぼ自由に「指示」し、アメリカ国内の工場建設や産業回帰のために使わせるということだ。

フォックス・ニュースの司会者でさえ信じられない様子で、それを「海外からの収奪」(offshore appropriation)、つまり別の言い方をすれば「窃盗」だと呼んでいる。

まさにその通りだ――これはあからさまな、恥じることのない植民地的略奪である。

ここに見えてくるパターンはこうだ。ますます力をつけるグローバル・サウスから富を搾取したり戦争に勝ったりすることができなくなった米国は、内向きになり、自国の「同盟国」を食い物にしている――そして彼らは軍事的「保護」を搾取者である米国に依存しているがゆえに、抵抗することができない。同盟国は、19世紀の植民地が宗主国という「保護者」に対して無防備だったのと同じように、米国による富の収奪に対しても無力なのだ。

これは、私が最新の記事「ヨーロッパの植民地的瞬間」でまさに書いたことである。 https://arnaudbertrand.substack.com/p/not-at-the-table-europes-colonial

つまり、かつて世界中を植民地化していた宗主国としてのヨーロッパが、アメリカの植民地の地位に落とされる、そういう方向にアメリカは向かっていると言っているのだが、この見方については、彼は既に記事を書いていた。その記事の的確さをアメリカ財務長官ベッセントが図らずも証明したので、Xに投稿したのでしょう。

アルノー・ベルトランが既に発表していた記事の原題は、Not at the table: Europe’s colonial moment というもので、直訳すると、「交渉の席にいない:ヨーロッパの植民地的瞬間」のような日本語になる。その全訳を下に載せるが、タイトルを短く「アメリカの属州としてのヨーロッパ」とした。

原題にある「table(交渉の席)」とは、なんのことかというと、8月15日アラスカで行われたプーチンとトランプの会談のことだ。ベルトランは、この記事を、8月11日に配信しているので、まだ実際にプーチン・トランプ会談が行われる前に書かれたものです。

ベルトランはフランス人なので、ヨーロッパの情けなさに憤慨している様子がよく分かります。これは多くの日本人も共感できるでしょう。日本がアメリカの植民地、アメリカの属国、アメリカの犬であるというような感情は、日本でも日増しに広がり、大きくなっている。それが、対米自立、主権の回復、日本の独立を主張する声となる。

ただし、その方向性にはいろんな変種があるので、要注意です。国家主義的な方向を目指し、極めて好戦的な言動で属国的な屈辱感を大衆に訴え、国家の自立にまるで戦争が必要かのように煽る一派から、国民主権を真に実現するための対米自立の必要性に目を向け、他国主導の戦争に巻き込まれないことを訴えるものまで、幅は広い。

ここでは、これ以上日本の政治事情に踏み込まないが、この記事に現れるヨーロッパ視線を読んで、ふむふむと頷けることも多いだろうと思います。

今回のアラスカでのプーチン・トランプ会談については、もちろん始まる前だったので、踏み込んだことは書いていないが、このアラスカ会議を日露戦争の講和のために開かれたポーツマスの会議になぞらえてるのは面白い。

1905年、中国領土と満州における権益について交渉をするというのに、中国は蚊帳の外で、ロシア、日本、アメリカがポーツマスで交渉をした。2025年、トランプとプーチンはアラスカで、ヨーロッパを交渉の席に置かぬまま、ウクライナの未来を交渉した。ベルトランは、そこに類似性を指摘し、憤慨しています。

ベルトランは、「アメリカ社会そのもの」を否定しているわけでなく、米政府の行動に批判的な人です。EUを「アメリカの属国化」「植民地的搾取の対象」と表現し、「ヨーロッパはアメリカからの従属を脱し、自らの運命を決める主体性を取り戻さねばならない」と繰り返し主張しています。

ヨーロッパがアメリカに従属するべきではないと主張する人は、フランスのド・ゴール大統領(1890-1970年)から、現代のノーム・チョムスキーまで、多くの知識人の主張でもあります。

フランスには1959年から1969年までの10年間、ド・ゴール大統領というアメリカに屈しない強い大統領がいました。彼は、フランスの「独立・主権」を最優先し、アメリカから距離を取るために、NATOから一時離脱(1966年)したほどです。彼の有名な言葉に「主権こそすべての自由の前提条件」というのがあります。彼のこの主張は、ド・ゴール主義(Gaullism)と呼ばれました。

ベルトランのアメリカを見る視線は、突然現れた突拍子もないものではなく、ド・ゴール主義の系譜にあると言えるでしょう。

日本でも人気のあるエマニュエル・トッドもヨーロッパがアメリカ支配下の従属帝国の属州にされていると批判しています。トッドは、ウクライナ戦争を「アメリカがロシアとヨーロッパを分断する戦略」と捉えます。しかし、彼は、米国の覇権衰退を予言している人でもあります。

【Overseas-31】「深刻な何かがアメリカに迫っている…」で取り上げたヤニス・バルファキスは、ギリシャの財務相としてEU財政政策を痛烈に批判したことで有名ですが、彼も民主的で自立したヨーロッパを求める点では上記の人たちと重なるところがあります。

だいぶ話が横道に逸れてしまいましたが、それでは、アルノー・ベルトランの論考をどうぞ。

植民地としてのヨーロッパ

アルノー・ベルトラン

2025年8月11日

目次

- 植民地としてのヨーロッパ

- アラスカ交渉とヨーロッパの不在

- ヨーロッパの未来を交渉するのは誰か

- 植民地的逆転

- フォン・デア・ライエンと「屈服の取引」

- アラスカ会談=新たな「ポーツマス」

- ウクライナ戦争の原因とヨーロッパの道化化

- 清朝との比較と「Daddy」発言

- 悪循環と主権の再主張の必要性

- EUの失敗と心理的捕囚

- 屈辱が教師となる可能性

アラスカ交渉とヨーロッパの不在

アラスカで予定されているトランプとプーチンの交渉は、ウクライナ戦争の性質と、ヨーロッパの現在の地政学的地位について知るべきすべてを物語っている。

私は調べた−ヨーロッパの数千年にわたる歴史の中で、外部の勢力に軍事的に敗北した場合に、自らの未来の条件を交渉する席にすらいなかったという事例は、あったとしてもごくわずかしかない。

ヨーロッパ人が自分たちの運命についてまったく発言権を持たなかった事例を見つけるには、おそらく1453年のコンスタンティノープル陥落までさかのぼる必要があるだろう。だがこの時ですら、これはある意味「古典的」な軍事的敗北であり、勝者が単に条件を押しつけただけだった。当時、ビザンツ領をどう分割するかをオスマン帝国と交渉する別の外部勢力がいたわけではなく、少なくとも単純明快な征服であった。

したがって、文字通り千年規模の歴史の中で、ヨーロッパが自らの未来に関するアラスカでの交渉から排除されていることは、ヨーロッパ外交史におけるもっとも屈辱的な瞬間のひとつであると言って差し支えない。

*読んで良かったなと思ったら、投げ銭もお願いします

Comments