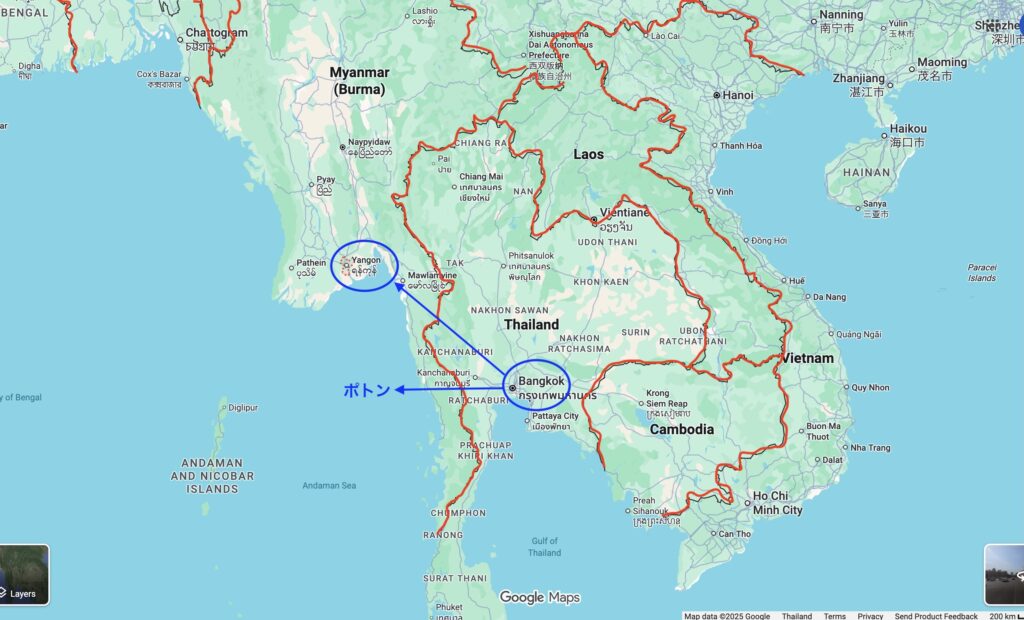

バンコクから西へ向かうとやがてミャンマーに突き当たる。ミャンマーの位置はタイよりも北西にある塊というイメージをもっていたが、よく見ると南米のチリのように細長く北から南へタイと領土を接しながら延びている。だから、バンコクから西へ西へ(地図上を左へ左へ)進んでミャンマーとの国境を超えてさらに西へ進み続けると、アンダマン海に到達する。

海にポトンと落ちてもしょうがない。タイの首都、バンコクから、ミャンマーの首都、ヤンゴンを目指すとすれば、北西に向かって(地図上で言えば、斜め左上)行けば、やがてヤンゴンに至る。バンコクから陸路でミャンマーまで行けるではないか。

第二次世界大戦中、日本軍はそれをやった。

1942年(昭和17年)9月から、415キロの鉄道を文字通りの突貫工事で約13ヶ月で敷設し、タイとビルマを繋いだ(当時はまだビルマと呼ばれていた)。毎日1キロ以上のスピードで鉄道を敷いていったことになる。これは当時の鉄道建設技術では平野部の鉄道であったとしても、異常に早いスピードだったらしい。しかも、バンコクからビルマに抜けるには、山岳部を切りとり、ジャングルを切り開き、高温多湿多雨の中を、川や谷を渡るいくつもの橋梁を作りながら、虫だらけの中を進まないと行けないはずだ。というのは、想像に過ぎないが。

この鉄道を日本では、『泰緬鉄道』と呼んでいる。もう内容はほとんど覚えてないのだが、日本で大学生だった頃に書名に「泰緬鉄道」という言葉が入った本を読んだ。その時まで、私は「泰緬鉄道」という言葉を知らなかった。泰はタイ国、緬はビルマのことだ。

ところが、今振り返れば、泰緬鉄道という言葉さえ知らなかったというのは、おかしな話なのだ。小学生の頃、運動会では必ず鳴っていた行進曲の一つに「ピッピッピー」という特徴のあるリズムと響きで頭にこびりついているものがある。それがクワイ河マーチという曲だった。

クワイ河マーチ(ミッチ・ミラー楽団)

1. 『戦場にかける橋』

泰緬鉄道の建設が舞台になった映画『戦場にかける橋』が日本公開されたのは1958年(昭和33年)。アカデミー賞7部門受賞後、 日本でも名画座・テレビ放映で繰り返し上映された。1960年代半ばには、外国映画史上の傑作として学校教材にも使われ始めた。主題曲の「クワイ河マーチ(The River Kwai March)」は日本でも大ヒット。吹奏楽アレンジ版(マルコム・アーノルド編曲)は、 文部省検定の「学校用行進曲集」や教育音楽教材にも収録された。

2. 「クワイ河マーチ」=昭和30〜40年代の定番行進曲

多くの学校では、運動会・体育祭の入場行進曲・退場行進曲・行進練習用BGMとして使用された。

曲調が明るくテンポが一定(行進に合う110〜120拍/分前後)だったため、 先生の間でも「元気で明るい曲」として人気が高かった。

1960年代半ば〜70年代初め(昭和35年〜45年くらい)にかけては、 「クワイ河マーチ」「錨を上げて」「軍艦マーチ」「コロネル・ボギー・マーチ」などが並んで定番ラインナップであった。

1968年のNHKラジオ『学校音楽特集:行進曲ベスト10』でも、「クワイ河マーチ」は小中学校のリクエスト上位曲に入っていた。

私は昭和33年(1958年)に生まれた。昭和39年(1964年)から昭和45年(1970年)が小学生時代だ。なんとドンピシャなことか。クワイ河マーチの「ピッピッピー」が頭にこびりついているのも無理はない。

その頃のある日、父が狭い家に「家具」を一つ増やしたことがある。ある日、大きな箱のようなものが三つやってきた。ステレオ・セットだった。父は音楽に特別、造詣が深かったわけではない。「洗濯機・冷蔵庫・テレビ」という三種の神器を超える偉大なものが巨大なステレオ・セットだった。どこの家に行っても、巨大なステレオ・セットが家宝のように扱われ、家の中の一番目立つ場所に置かれ始めた。

1960年(昭和35年)、池田勇人首相は「所得倍増計画」を掲げ、「10年間で国民総生産(GNP)と国民所得を2倍にする」ことを目標とした。その7年後の1967年(昭和42年)、それは達成された。一般家庭では、それが巨大なステレオ・セットとして顕現した。

しかし、そのステレオ・セットでいったい何を聴くのか。

坂本九の『上を向いて歩こう(米国ではSukiyaki)』(1963年/昭和38年)や、加山雄三の『君といつまでも』(1965年/昭和40年)や、千昌夫の『星影のワルツ』(1966年/昭和41年)や、ジャッキー吉川とブルー・コメッツの『ブルー・シャトウ』(1966年/昭和41年)だけでは、せっかくやってきたステレオ・セットで聴くには、物足りなかったのではないだろうか。なにせ『ブルー・シャトウ』なんて、小学生みんなが替え歌にして歌ってる曲だったのだ。

原曲の詩:

森と泉にかこまれて

静かに眠るブルー・シャトウ

あなたが僕を待っている

暗くて淋しいブルー・シャトウ

替え歌:

森とんかつ 泉ニンニク か〜こんにゃく まれ天丼

静かにんじん ねむ〜ルンペン

ボロ〜 ボロ〜 ボロ シャ〜ツ〜

父は大阪の私鉄企業に勤務していたのだが、「レコード鑑賞会」という新しい寄り合いが会社に出来たと言っていた。就業時間の後、そこに有志が自分の持っているレコードを持ち寄って聴くらしかった。鑑賞会が終われば、参加者がお互いのレコードの貸し借りをして、家で聴くのだ。ようやくステレオ・セットを有効活用できる機運が生まれてきた。

ある日、父はレコードを2枚持って帰ってきた。一枚は行進曲コレクション、もう一枚はベンチャーズだった。今から思えば、なんだ、この取り合わせは?となるところだが、音の出る円盤にそんな失敬なそぶりを見せる人は当時の日本にはいなかっただろう。ステレオ・セットは一家の家宝なのだ。

その一枚からは「ピッピッピー」が元気よく出てきた。「これ、知ってる!」と私は叫んだかもしれない。学校で何度も聴いてる曲なのだ。そして、極端に無口な父は、「うむ」と言ったかもしれない。私はクワイ河について、根掘り葉掘り父に訊いたが、詳しい返答がなかったのは覚えている。それでも『戦場にかける橋』という映画のテーマ曲であったことは把握した。

日本が完膚なきまで叩きのめされて戦争が終わった1945年、父は20歳、母は10歳だった。だから、戦時中の記憶は色々あっただろう。しかし、戦時中の話は二人ともほとんどしなかった。明治生まれの父の父も、母の父もまだ私が子どもの頃は生きていたけれど、やはり二人とも戦時中の話はほとんどしなかった。ほんの少し覚えているのは、父母は戦後の食糧難の話をよくしていたことだ。食べるものがとにかくなかったとよく言っていた。どちら側の祖母も私が生まれた頃には既に他界していた。なぜ亡くなったのかも知らない。

もう一つの例外は、母の父がシベリアに抑留されていたので、その頃の話はほんの断片だが、話していたことがある。私にとってのお祖父さんだが、この人はロシア語と中国語をよく口走っていた。シベリアに抑留されていた日本人の大多数は1949年頃までに帰還してきたが、私の祖父はそれよりもずっと遅くひょっこり帰ってきたという話を母(つまり私の祖父の娘)がしていたのを覚えている。どうやら、祖父はシベリアからの脱走兵の一人だったようだ。何年もかけて少しずつ移動して言葉を覚えていったのか。そのほとんどは死んで、ほんの少数が生き残ったようなのだが、祖父はその一人だったのだろう。

今は、親族に戦争の時代を生きた人は誰も生き残っていない。なぜ、もっと話を聞かなかったのか。いまさら遅いのだが、いくら悔いても悔いきれない。

(続く)

*読んで良かったなと思ったら、投げ銭もお願いします!

Comments