タイ国の首都、バンコクからは、東・西・南・北へ鉄道が出ている。一つの駅からすべての方向への列車が出ているわけでない。2023年に巨大な空港のようなクルンテップ・アピワット中央駅(Krung Thep Aphiwat Central Terminal)が開業して、そこに多くの路線の起点が集中されていくようだが、西へ向かう列車の起点は、まだ古いトンブリ(Thonburi)駅というとこにある。

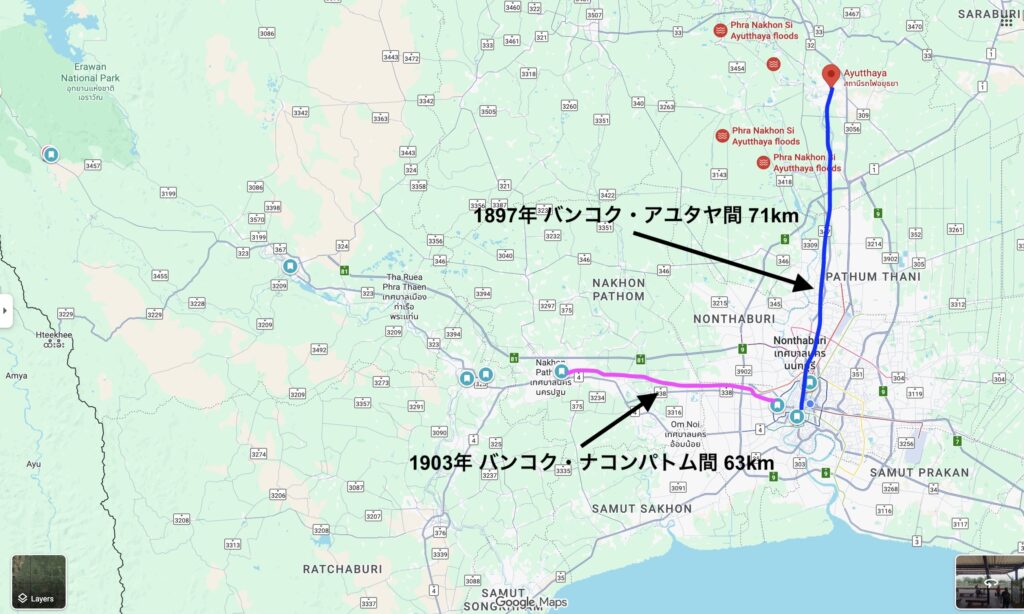

バンコクから西へ向かう鉄道は、1903年にイギリス政府の支援・設計で作られた。最初の路線はトンブリ駅からナコンパトム駅までの約63キロだった。現在のトンブリ駅は、1950年に建て替えられたものらしい。タイ国の鉄道は、これが最初ではなかった。1897年にバンコクと、北方のアユタヤを結ぶ71キロが開通している。

当時のタイ国は、まだシャム王国と呼ばれていた。

19世紀後半から20世紀前半は、鉄道の建設が国家の近代化の指標でもあった。日本に最初の鉄道が出来たのは、1872年に開通した新橋・横浜間であった。これもやはりイギリスの指導によって建設された。たった29キロだったが、明治になって近代国家の建設へ猛然と進み始めた日本にとって、この29キロは大きな意味を持っていた。

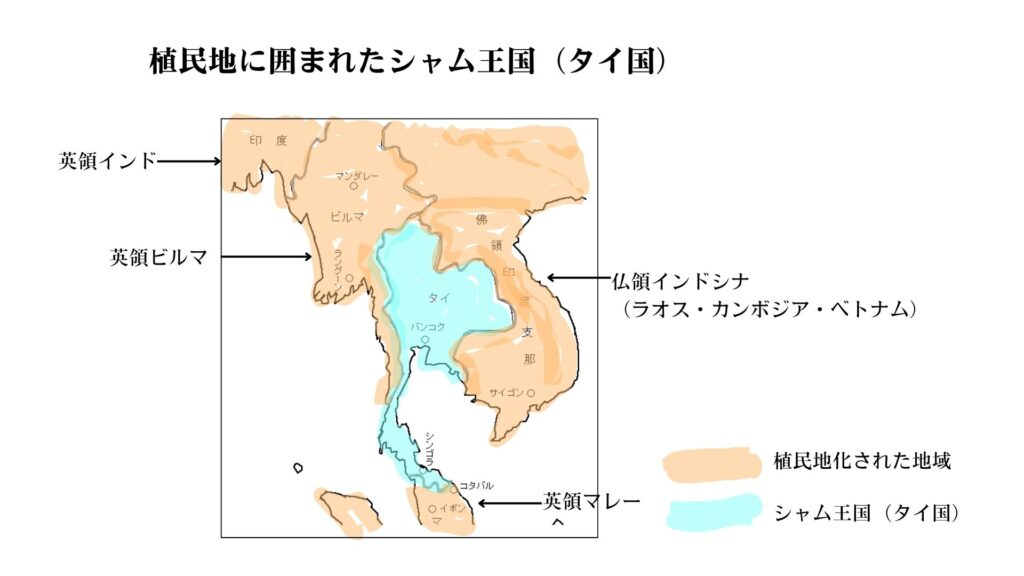

「アジアで欧米列強に植民地化されなかった唯一の国」というのがタイ国の枕詞としてよく使われるが、実際、当時のシャム王国の人々にとって、世界はどう見えていたのだろう?

◾️大英帝国がシャム王国の西隣のビルマを1886年には完全併合した。

◾️シャム王国の南隣のマレー半島も大英帝国の支配下に入っていた。

◾️シャム王国の東隣のインドシナ3国(ラオス・カンボジア・ベトナム)はフランス領に編入されてていた。

つまり、シャム王国は周囲を大英帝国植民地とフランス植民地に一部の隙もなく囲まれていたのだ。

下の表は、19世紀末から20世紀初頭にかけての東南アジア・東アジアの植民地化の進行状況を示す。ラーマ5世(チュラーロンコーン王)は、独立を維持するために腐心しただろう。欧米からの干渉を防ぐための近代化という課題は、日本人の我々には馴染み深い。幕末・明治初期の日本はまさに同様の課題に直面していた。それが「富国強兵」や「文明開化」という形になっていく。

| アジアの国 | 宗主国/支配国 | 植民地化の状況 |

|---|---|---|

| ビルマ(ミャンマー) | イギリス | 1886年完全併合(英領インドの一部) |

| マレー半島 | イギリス | 保護領・直轄州化(1890年代) |

| カンボジア・ラオス | フランス | 仏領インドシナ連邦に編入(1893年、1907年) |

| ベトナム | フランス | 完全植民地化(1880年代〜) |

| フィリピン | スペイン→アメリカ | 1898年から米領 |

| インドネシア | オランダ | 19世紀から蘭領東インド |

| 台湾・朝鮮 | 日本 | 植民地支配(1895年、1910年〜) |

| 中国 | 半植民地(租界・勢力圏) | 主権制限的支配 |

19世紀後半のアジアは、欧米列強の帝国主義という巨大な津波に襲われ、それぞれの国がそれぞれの仕方で抵抗していた。シャム王国と日本はかろうじて完全な植民地にされることを免れた。しかし、そう言い切るには多くの留保が必要だろう。「植民地にされていない」という状態とは何なのか?それは「完全に独立した主権国家である」ということだが、シャム王国も日本国もそういう意味で、本当に「植民地にされていなかった」のだろうか。

幕末期日本は、黒船がやって来てもなお国内の意見がまとまらないまま右往左往している間に、欧米列強と不平等な条約を結んでしまい、気がつけば、日本は関税自主権もなく、治外法権も認めるはめになっていた。日本の近代の幕開けは、「富国強兵」と「文明開花」だけでは成立しなかった。「条約改正」によって、完全な主権を回復する必要があった。そうしてみると、日本が当時「植民地にされていなかった」というのは、半分は正しいが半分は間違ってると言えそうだ。

調べてみると、19世紀後半から20世紀初頭にかけてのシャム王国と日本の境遇は似ている。日本が安政五カ国条約(米・英・仏・露・蘭)で、欧米列強に嵌められ、治外法権(領事裁判権)を承認し、関税自主権を喪失し、開港・開市の義務を課せられたのは、1858年(安政5年)だった。シャム王国は、その3年前の1855年に大英帝国とボウリング条約というものを結んで、関税自主権を失い、治外法権を認めてしまっていた。

19世紀後半、シャム王国も日本も無邪気であった。シャム王国は1855年のボウリング条約で、日本は1858年の安政五カ国条約で、帝国主義の邪悪さの洗礼を受けた。しかし、その後のシャム王国と日本の歩む道は相当に異なることになる。

| 項目 | シャム王国 | 日本 |

|---|---|---|

| 時期 | 1855年ボウリング条約〜1932年立憲革命 | 1858年安政五カ国条約〜1911年条約改正完了 |

| 主権制限 | 治外法権・関税自主権喪失・領土譲渡 | 治外法権・関税自主権喪失 |

| 外交戦略 | 英仏の間で中立を維持(緩衝国家) | 欧米に文明国として承認されることを目指す(条約改正) |

| 近代化の目的 | 独立維持・列強干渉回避 | 国際的対等・主権回復 |

| 条約改正 | 20世紀初頭も完全回復せず | 1911年に完全改正成功 |

| 植民地支配 | 受けず(半独立) | 受けず(近代国家へ脱皮) |

日本は欧米列強にあくまでも対等な文明国として承認されることを目指した。急激な近代化を成し遂げ、「富国強兵」を達成し、「文明開化」の形を整えることに成功した。53年かけて不平等条約も完全に改正した。この短時日における日本の変貌は近代史において特筆すべきことだろう。これは昨今の巷を賑わす「日本スゴい論」のような断片的で底の浅い話ではない。15世紀半ばに始まる大航海時代(Age of Exploration)から、ヨーロッパが非ヨーロッパ(アジア・アフリカ・南米)を発見し始め、その富を収奪し、ヨーロッパが豊かになっていく文脈の中で、帝国主義はそのプロセスの洗練された形式となり、より深く、遠くに浸透していくが、そこに日本という異変が起こった。富を収奪され、搾取され、奴隷労働を提供するだけで良かったはずの非ヨーロッパの中から異物が生まれた。それが日本だった。

日本は、他国に植民地にされ搾取される側から、他国を植民地にし搾取する側へ転身することに成功した唯一の国となった。「脱亜入欧」の本質的な意味は、そこにあったのだろう。虐げられる「亜」側から「脱」け出し、虐げる「欧」側に「入」る。

しかし、人類史の書き換えを要求するような特異な事業を成し遂げた日本は、その後、制御不能の事態に陥る。その過程にあった象徴的な出来事の一つが、泰緬鉄道であった。

(続く)

*読んで良かったなと思ったら、投げ銭もお願いします!

Comments